Sommaire:

Introduction

La Situation Géographique et la Formation Géologique

L’Étang de Bages-Sigean

Les Iles

Le Doul

La Préhistoire

La Protohistoire ou Période Préromaine

L’Époque Wisigothique

Du Moyen-Âge au XVIIIème siècle

L’Église

Les Croix

Le Monastère de Sainte Eugénie

L’École

Les Salins

La Vie Économique

La Faune

La Flore

.jpg)

La zone côtière de Peyriac de Mer forme un golfe parsemé d’îles.

L’occupation de ces rivages remonte aux temps les plus anciens. Les générations anciennes, attirées par un climat particulièrement doux, les moyens naturels d’existence (gibiers, poissons) et de défenses (marécages, mer…) ont laissé la trace de leur passage sur de nombreux sites, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.

La richesse archéologique de la commune de Peyriac de Mer, et notamment des abords de l’Étang de Saint Paul, n’est donc plus à démontrer.

Afin d’organiser et de gérer ce patrimoine, la Société Archéologique a été créée le 17 février 1955. C’est à partir de 1960 que les premières fouilles débutent sur un petit oppidum connu depuis 1871.

Contrairement à ce que son nom indique, Peyriac de Mer n’est pas en contact direct avec la mer, mais se situe au bord de l’Étang de Bages-Sigean. Le village se trouve à environ un kilomètre de la Voie Domitienne, construite par les Romains. Celle-ci passait, approximativement, sur le tracé actuel de la Départementale D 6009 anciennement Route Nationale n°9.

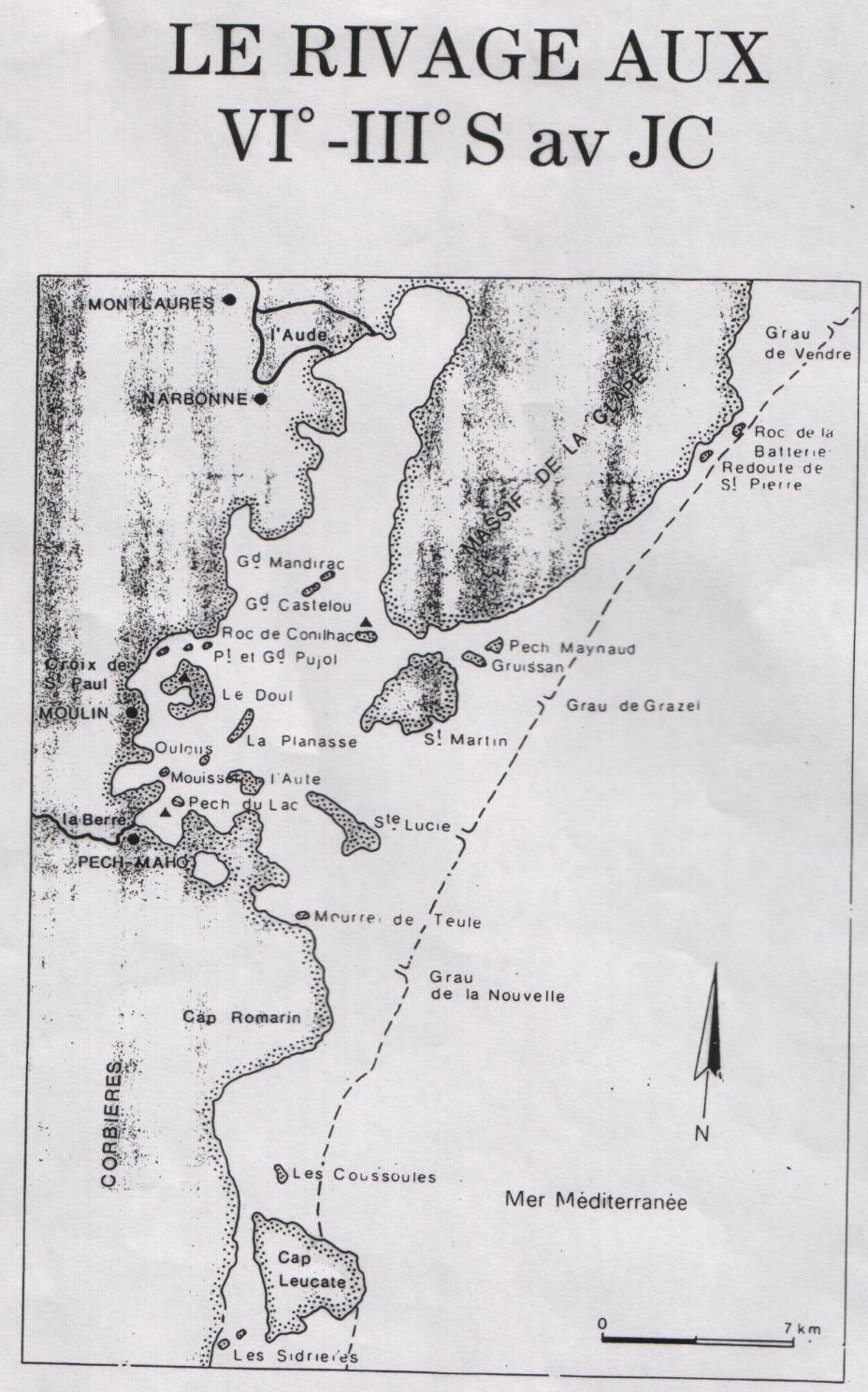

Vers 4000/5000 avant J.C. (période néolithique), la mer se situe environ 2 mètres au-dessus du niveau actuel. A partir de la protohistoire (-900/-200 après J.C.), son niveau varie de plus 2 mètres à moins 1 mètre, à l’époque romaine.

Rivage aux VI-IIIème siècle avant J.C. Rivage actuel

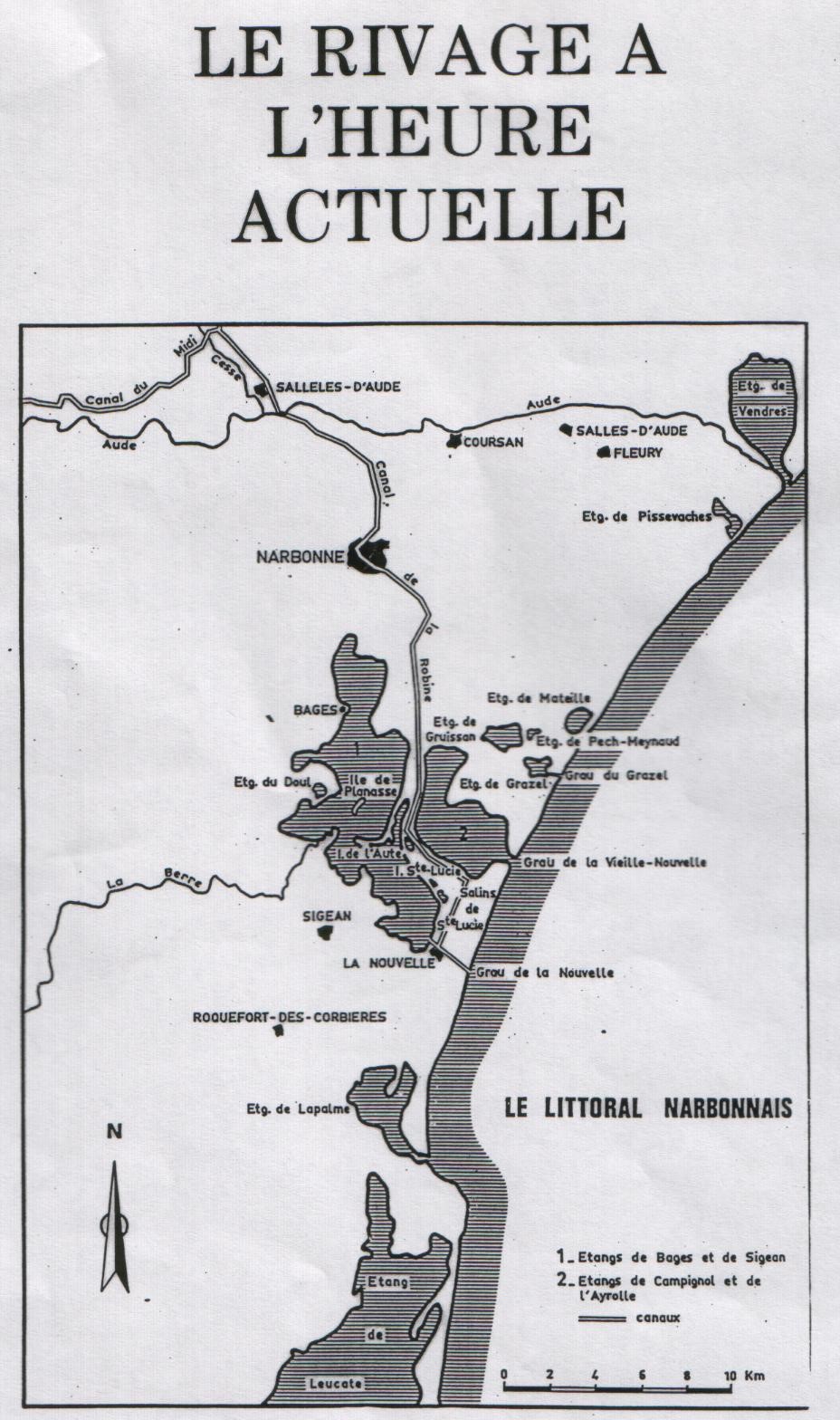

Ancien golfe de la Méditerranée, appelé aux temps anciens, « LACUS RUBRESUS ». Il était beaucoup plus étendu que de nos jours.

Il fut peu à peu comblé par alluvionnement. L’Aude, anciennement appelé ATAX se jetait dans ce golfe. Au cours des siècles, se forma un delta dont la Clape, anciennement île, occupait le centre.

Au XIVème siècle, suite à une forte crue, le delta se modifia. Le bras principal qui passait à Narbonne, devint bras secondaire. Depuis ce temps, l’Aude débouche au Nord-Est de la Clape.

Capestang :

Commune située au Nord de Narbonne, signifie en occitan : « lou cap de

l’estang » : le bout de l’étang.

Elles ont toutes été plus ou moins fréquentées, si ce n’est occupées, depuis l’Antiquité. Certaines de nos jours sont rattachées au Continent (L’Ille, Les Pujols…).

Sur le territoire de Peyriac, seules Planasse et le Soulier sont de nos jours des îles.

Planasse :

Le dernier habitant de l’île était Pierre Not, surnommé Pierre de Planasse, qui y vivait encore dans les années 1920/30. Il y cultivait la vigne. De mémoires d’hommes, diverses activités auraient été pratiquées sur l’île : élevage de moutons, culture de l’ail sur la partie haute.

Compoix de 1539 : « Nous avons mesuré et cadastré les terres de l’île de Planasse appartenant à « Jean Jhné de Narbonne en ce lieu avons trouvé la quantité de 1401 séterces de terres incultes. A l’ouest de l’île, sont les restes d’un petit bâtiment du I-IIème siècle. L'Île a une superficie de 19 hectares, mesure environ 1km pour 100 à 300 m de large et son point culminant est de 9m.

L'Ile du Soulier:

Située dans l'étang de Bages-Sigean, il s'agit d'une arête rocheuse uniquement

fréquentée par les oiseaux. Les roches immergées qui l'entourent rendent

l'accostage totalement impossible. Sa forme lui a donné son nom. Elle n'a évidemment

pas d'habitant et n'en a jamais eu. Sa superficie est de 0,012 4 km2

Le Doul

Le Doul occupe une dépression éolienne (creusée par le vent) au centre d’une ancienne île d'origine tectonique. Aujourd’hui, il est reliée à la terre.

Il est d’une profondeur moyenne de trois mètres au centre, fait environ 75 hectares et est le plus salé des étangs méditerranéens français. Le doul est deux fois plus salé que la Mer Méditerranée, il contient environ 80g de NaCl par litre d'eau. Souvent on fait référence à la mer morte mais celle-ci est trois plus concentrée à environ 275g par litre de sel. Grâce à cette salinité, le Doul fut utilisé à partir de 1745 pour alimenter les salins. Ce dernier est entouré par un cirque de collines (Roc de Berriére et Pic du mour dont le point culminant est à 74 mètres. Le Doul communique avec l'étang par un chenal sinueux. Ses eaux ne peuvent être renouvelées que dans certaines conditions météorologiques favorables. Cette forte salinité est due à la dimension très réduite du bassin versant du Doul, à l'absence de cours d'eau pour l'alimenter et à la présence de gypse au fond de l'étang. Le gypse est une roche sédimentaire déposée en strates plus ou moins horizontales. C'est un sulfate de calcium di-hydraté et qui du coup se comporte comme une bassine étanche empêchant l'eau du Doul de s'infiltrer dans le sol.

Dans ce milieu très particulier, la faune aquatique se caractérise par son extrême pauvreté. En revanche, il s'y développe une flore lagunaire originale. Le plancton végétal y est abondant, donnant à l'eau ces colorations verdâtres intenses. Quand le renouvellement des eaux est suffisant, les quantités de plancton diminuent et laissent la lumière pénétrer dans les parties les plus profondes, favorisant le développement d'herbiers lagunaires adaptés à une forte salinité comme le Tolypelle saline.

Sur la plage du Doul par grand vent, on peut apercevoir de la mousse blanche , l'écume qui se forme sous l'effet du vent par le brassage des eaux "sursalées". Le sel se mélange avec les matières organiques (acide gras, protéines,...) contenus dans le plancton de l'étang. Ce phénomène chimique est assez proche de celui qui permet de fabriquer du savon.

Lorsque ces micro algues se multiplient et se reproduisent de manière importante, cela se dénomme le Bloom. Elles forment alors une substance le mucilage qui gonfle au contact de l’eau et qui devient visqueuse comme la gélatine. Les eaux du Doul auraient selon les coutumes locales, des vertus thérapeutiques et soulageraient les problèmes de dermatoses, de rhumatismes, ... à ce jour, il n'y a pas eu d'études scientifiques pour confirmer cela.

Musée archéologique de Peyriac de Mer

La Préhistoire (-2500 ; -900)

A Peyriac, les premières traces d’occupation humaine remontent à la Préhistoire. Des vestiges importants ont été découverts à l’Illette, aux Saint-Paul, aux « Pigeonniers », témoins d’une intense fréquentation humaine. Une collection de silex et de tessons est visible au Musée Archéologique.

Collection de sillex

Deux haches en

pierres polies d’une taille exceptionnelle ont été découvertes à

l’Illette. Elles sont visibles au Musée Archéologique de Narbonne. Celui

de Peyriac de Mer en possède des moulages.

La Protohistoire

ou Période Préromaine (-900 ; -200)

Sur l’emplacement du village, existait un petit oppidum connu depuis 1871. Les premières fouilles débutent en 1960 pour s’interrompre en 1968 : quatre campagnes de fouilles ont donné lieu régulièrement à des découvertes et à des publications.

Les maisons étaient construites en pisé, seules les bases des murs étaient en pierre.

Mêlé à la céramique locale, un grand nombre d’amphores et la richesse de la vaisselle importée témoignent d’échanges commerciaux avec le monde méditerranéen. L’oppidum connaît une prospérité indéniable au moment de sa destruction brutale, vers la fin du IIIème siècle avant J.C.

L’Epoque

Romaine (-200 ; 600/700)

Au IIème siècle avant J.C., les Romains colonisent le sud de la Gaule. Narbo Marcius (Narbonne) en constitue la capitale. Fondée en 118 avant Jésus Christ, elle est « la première fille de Rome hors d’Italie ».

La commune de Peyriac est alors occupée par plusieurs villas (domaines agricoles vivant en quasi autarcie) :

§ La villa des Venderelles, en bordure d’un ancien étang aujourd’hui asséché.

§ La villa de la Sabine,

Ces deux sites se trouvent sur le tracé de l’autoroute, elles étaient à proximité de la voie Domitienne.

§ La villa des Carrières : sur l’emplacement de laquelle un vase contenant un trésor de 117 pièces antiques a été découvert. Site fouillé en 1987. Elle se situe sur la rive de l’étang de Saint Paul.

§ La villa de l’Ille : où fut découvert un petit embarcadère desservant la villa, au bord de l’étang de Bages-Peyriac.

§ Sur l’emplacement du village actuel, au lieu dit le Périé, sont à signaler les restes d’une occupation gallo-romaine. A cette époque, le territoire de Peyriac de Mer présente une forte occupation humaine.

En 1979, au cours d’un labour profond sur le site du Périé, furent découverts par Henri Fabre, de nombreux tessons d’époque romaine parmi lesquels un dolium malheureusement brisé en gros morceaux dont le fond est encore en place. En 1980, il est décidé de reconstituer ce dernier qui se trouve actuellement au rez-de-chaussée du musée.

L’ Epoque Wisigothique

Trois alleux (villages de cerfs) sont à signaler : Saint-Paul, l’Illette et Villar d’Andrasse.

Pour cette époque-là, un site est chargé d’histoires, celui de Saint Paul, situé au bord de l’étang portant son nom.

Là se trouve une nécropole de plusieurs hectares, les restes d’un lieu de culte. Une croix dont le socle semblerait être un ancien autel wisigothique marque ces lieux. Une légende est attachée à ce site :

« Saint Paul Serge, l’un des sept évêques envoyés de Rome, débarqua au IIIème siècle à Bages avec pour mission d’évangéliser la région. Mais les Bageois raillèrent ses sermons et le repoussèrent à l’eau en lui disant que son aptitude à produire des miracles lui permettrait toujours de creuser une barque dans quelque rocher.

Saint Paul Serge se saisit alors d’un couteau et en un clin d’œil modela une barque de pierre aussi légère que le souffle du vent. Il monta à bord et s’engagea dans l’étang brumeux lorsqu’une grenouille bondit sur le canot pour lui servir de timonier.

C’est dans ces conditions que le premier évêque de Narbonne accosta un petit peu plus loin, donnant son nom à ce point d’amarrage. La croix de Saint Paul est érigée sur l’emplacement où le Saint débarqua. »

DU MOYEN AGE Vème siècle (à XIVème siècle) jusqu’au XVIIIème Siècle

A l’époque médiévale (vers 1192), le château de Peyriac est mentionné. En ces temps troublés, les habitants des alleux ("terres libres") se réfugient à l’abri de ses murailles, formant ainsi le "premier Peyriac".

Vers le milieu du XIVème siècle, Peyriac comprenait un château et une chapelle riche en revenus (livre vert des archevêques). Il est parlé pour le château de deux territoires limitrophes, Sainte Eugénie et Fraïssinel.

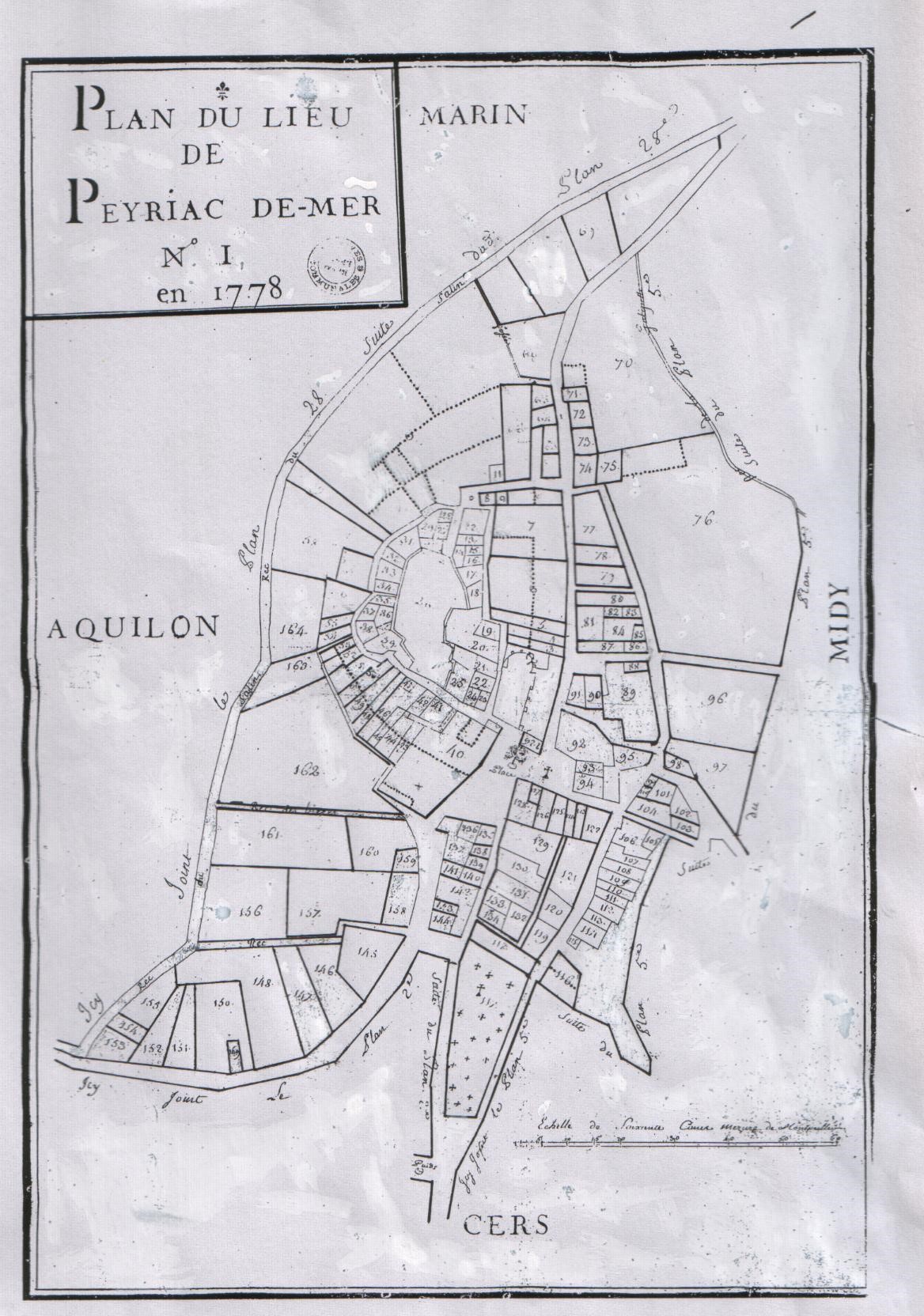

Le village était protégé à l’Est par l’étang et à l’Ouest par une muraille et un fossé. Un vestige de porte d’entrée au village est visible rue du Pla (Porte d’Abal) au bord de l'étang.

En 1547, le château est porté « ruiné par guerres » (Archevêque de Narbonne). Il n’existe donc plus depuis plusieurs années. Les pierres du château ont certainement été réemployées aux constructions du village et sont disséminées dans le village. Seule son assise (propriété privée) demeure et par endroit la base du rempart formée de gros blocs de pierres. Sur quelques emplacements, on distingue le chemin de ronde.

En 1539, il est dressé un relevé des terres de Peyriac de Mer. Ce dernier commence ainsi : «L’an 1539 et le deuxième jour du mois de mars, on compte de la nativité, nous prud’homme et désignés commissaires, délégué à faire la recherche générale du diocèse de Narbonne ; en continuant notre commission, nous nous sommes transportés au lieu de Peyriac et après qu’on ait été arrivés au dit lieu on a fait appeler Arnaud Vallanoy et Pierre Du Bosc, consuls du dit lieu de l’année surdite et on leur a fait commandement qu’ils aident à donner deux autres hommes pour nous montrer toutes les terres […] dudit lieu. […] Et le dit jour, on a commencé en cette forme et manière qu’il soit…». Suit l’énumération de toutes les terres de Peyriac de Mer.

Ce document se termine ainsi : «Nous Prud’hommes et délégués ci dessous signé, certifions avoir mesuré et reconnu toutes les terres «taillables» du lieu de Peyriac. Et que nous devons pour le carrum ci devant des explications pour la quantité de VIIIm VIIIc LIX (8859) cestères que l’on y a trouvé, desquelles 8859 cestères on a déduit les quantité de IIc LXXXVIII (288) cestères pour les roches qui sont comprises dans le dit carrum, X (10) certères pour les prés bons que l’on a trouvé au dit lieu, X (10) cestères pour la contenance des «hiiras», «borias» pour les moulins à vent et toute autre chose qu’on a besoin de déduire. […] Faites la dite réduction, il reste la quantité de VIIIm Vc LI (8551) cestères, dans lesquelles on en a trouvé de bonnes en égar des vignes, oliverai, près moyens et faibles et aussi en égar du lieu et situation du dit village « charges sencives » c’est tout ce que comportent les dites terres soit : Vc (500) cestères de terres bonnes, IIIIc (400) cestères de terres moyennes, IIIIcXXXI (431) cestères de terres faibles), VIIm IIc XX (7220) cestères de terres incultes. On a trouvé au dit lieu la quantité de 10 cestères de près bons comme ci-dessus comptés.»

On peut constater qu’à cette époque, on cultivait principalement des céréales, de la salicorne et l’olivier. L’élevage était aussi important.

A cette époque, le village est peu étendu, insalubre. Les maisons sont à un ou deux étages avec quelquefois une cour. De nombreux trous à fumier existent où l’eau stagne et s’infiltre dans les rues.

L’alimentation en eau potable, insuffisante par temps de sécheresse, est uniquement assurée par puits privés ou publics. Un de ces derniers se situait au dessous du cimetière de cette époque (ancienne école).

En 1846, une épidémie de fièvres (ventres bleus) est attribuée au mauvais entretien des rues du fossé du Salin (rec de l’aïre) qui recevaient toutes les eaux du village qui y croupissaient faute d’écoulement (moustiques anophèles).

C’est en 1853 que l’on décide d’amener au village une source, abondante et saine, située aux Pigeonniers.

Auparavant, il avait été fait sommation aux habitants de combler leurs trous à fumiers et nettoyer les rues.

Au pied du vieux château, une ruelle très étroite (carrièrette) avec quelques brusques virages à angle droit (tir de flèches ?) ceinture le village à mi distance entre le mur de défense et le rempart du château.

Pour quoi les ventres bleus? Les ventres bleus était le surnom donné aux Peyriacois, qui faisait allusion à la cyanose qui accompagnait certaines fièvres paludéennes. Le paludisme ou la malaria, appelé également « fièvre des marais », est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium, propagée par la piqûre de certaines espèces de moustiques anophèles. Ce sobriquet de ventre bleu, se retrouve dans certaines localités de l’Hérault (Frontignan). Ces épidémies faisaient d’importants ravages, et les nombreuses victimes étaient inhumées aux Saint Paul (fosses communes).

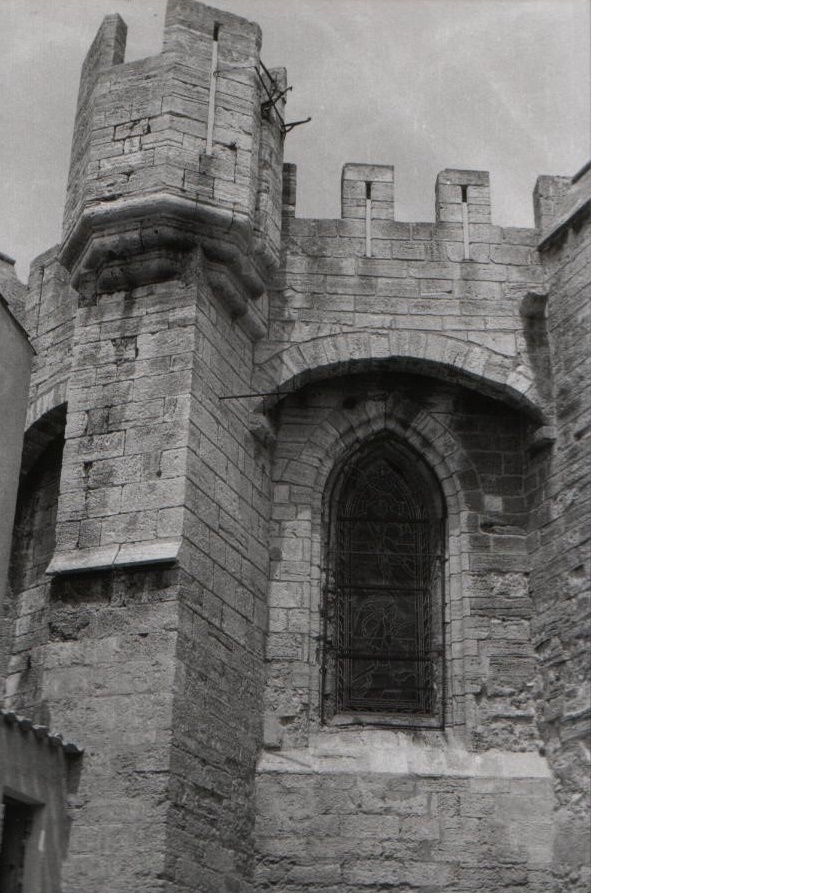

L’Église

Vers le milieu du XIVème siècle, Peyriac comprenait un château, et au-dessous de celui-ci, une chapelle riche en revenus. Est-ce la chapelle Saint Luc mentionnée sur l’inventaire de l’archevêché (emplacement du transept actuel) ? Selon la légende, Charles II dit le boiteux (1274) avait fait vœu de construire trois églises : Peyriac, Les Oubiels à Portel des Corbières et Le Calvaire à Sigean.

L’église actuelle aurait donc été construite sur l’emplacement de la chapelle, avec de multiples réaménagements au cours des ans. L’église a été classée du XIVème siècle en 1914/1915.

Description architecturale

La partie la plus ancienne, le chœur et les trois premières travées, est fortifiée, comme l’attestent dans sa partie haute, un chemin de ronde avec créneaux à meurtrières, mâchicoulis et tour de guet ; un départ de mur de défense avec meurtrière (chevet de l’église) prouve que cet édifice faisait partie d’une mise en défense du Peyriac médiéval.

C’est un des rares vestiges du mélange des architectures religieuses et militaires.

La quatrième et dernière travée est plus récente de deux siècles environ que les trois précédentes « Agrandissement réalisé par François de Halle (1484-1491) ». Ses armoiries (« Ecartelé, au Ier et IVe d’azur à la croix d’argent et au IIème et IIIème d’or à la tête de bœuf de gueule surmonté d’une croix d’azur ») se trouvent sur le chapiteau (pilier) à gauche en entrant par la petite porte (seule porte ?) donnant accès à l’intérieur de l’église à cette époque ? Cette partie n’est pas fortifiée, le clocher ou « beffroi » précédent celui actuel devait être partie intégrante de cet agrandissement. Il jouxtait le mur (côté S.E.) de la mairie actuelle. Il fut démoli en 1842 (menaçant ruine) ainsi que le mur actuel de la grande porte. Les pierres non utilisées pour la construction du nouveau mur (et clocher) ont été vendues aux enchères. Elles ont servi à bâtir l’actuel salon de coiffure (Des pierres marquées sont visibles sur la façade).

Le clocher actuel n’est pas à l’emplacement du précédent, il mesure 17 mètres au-dessus du niveau de la mer ; supporte 3 cloches.

Mobilier de l’église

La nef est de style gothique. Sa longueur est d’environ 25 mètres pour une largeur de 12,5 mètres et une hauteur de 17 mètres.

La sainte table des communions a été refaite, en pierre de taille blanche de Beaucaire ; elle était auparavant métallique (voir tribune, ancienne table en réemploi).

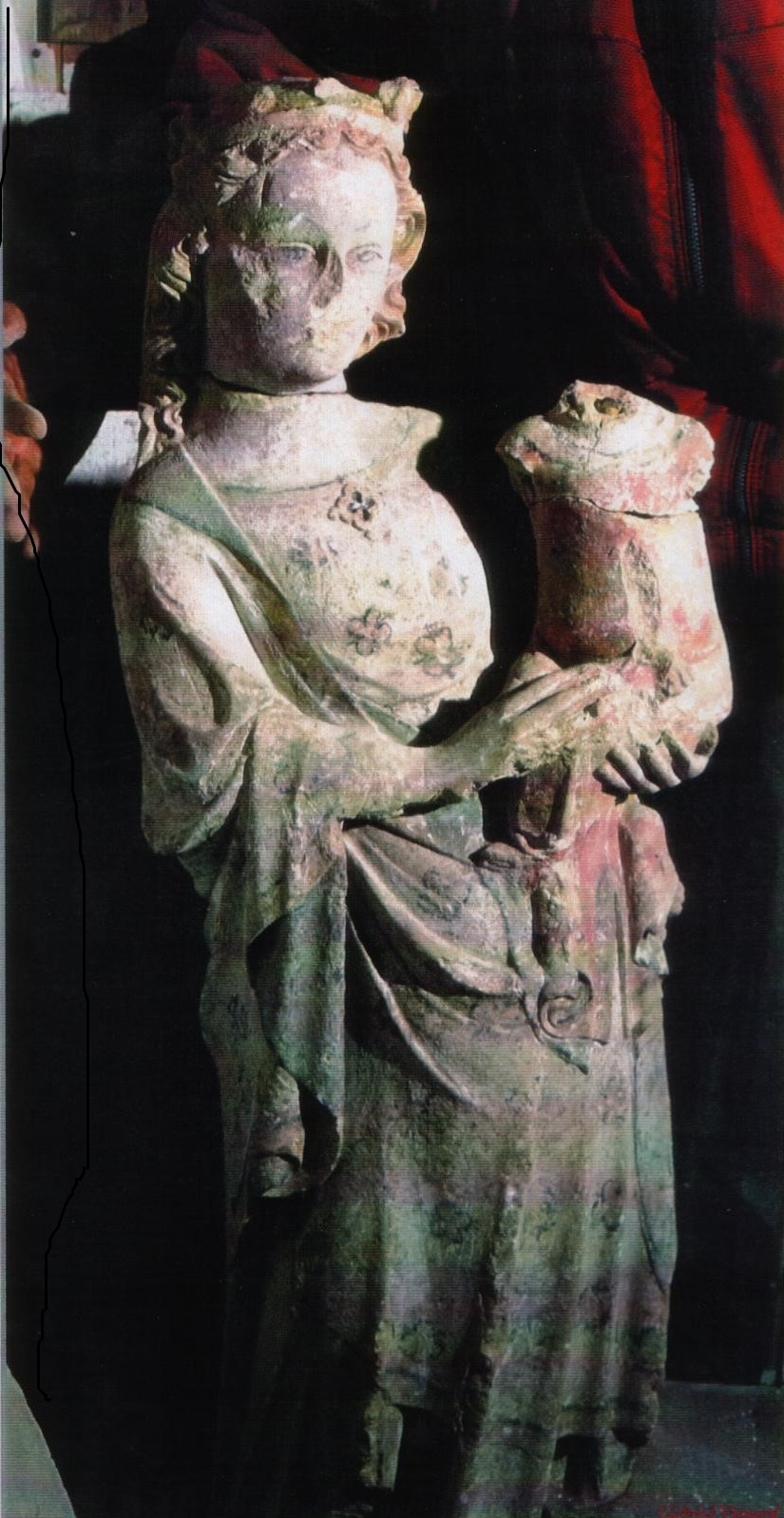

Les vitraux : le chœur en a cinq, dont celui de tête, d’un style plus ornemental. Il y a un vitrail par travée côté carriérettes, de forme ogivale et un vitrail circulaire à la tribune. Cette façade n’est plus qu’un simple mur que vient orner sous la rosace, une porte d’entrée, de style ogival à tierce colonne. Son tympan est orné de trois statuettes qui proviennent certainement de l’ancien beffroi. Les trois actuelles sont des copies, les originaux étant déposés au Musée Archéologique de la commune..

La tribune fut agrandie, en 1829-30, sous le maire Pierre Arnaud. Deux piliers ronds, en pierre de pays, soutiennent l’ancienne tribune, tandis que quatre colonnes de fonte soutiennent l’avancée, légèrement en contrebas.

Le maître autel : est en marbre blanc de Carrare dont le retable représente une remarquable « Cène ». Le précédent, de style roman, en marbre rouge de Caunes, fut déposé sous l’abbé Lauze en 1890. Le tabernacle est actuellement à la chapelle des « fonts baptismaux », à l’Est sous la tribune. A l’Ouest, la chapelle est consacrée aux combattants morts pour la France.

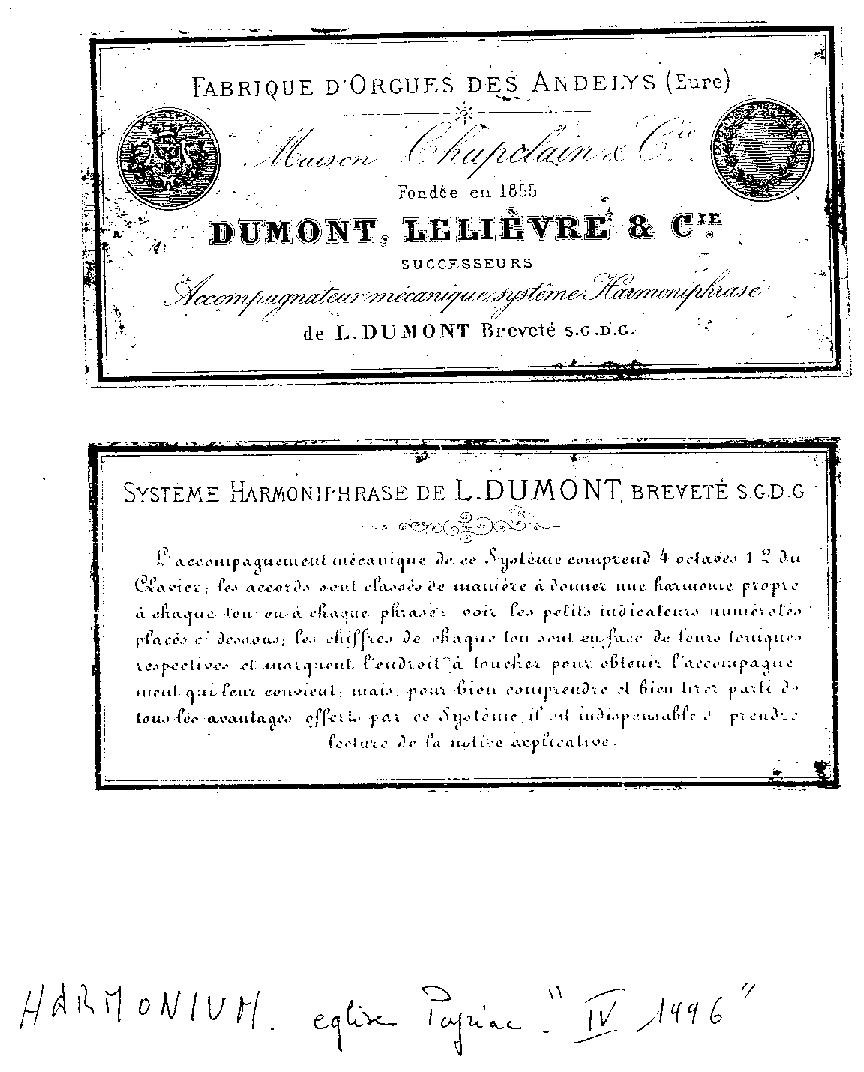

Orgue : Il fut créé par Frédéric Jungk en 1845, acheté par Sigean qui le remplaça en 1879. Monsieur l’Abbé Lauze offrit à l’orgue délaissé par Sigean de reprendre vie. Ainsi, fin 1899-début 1900, l’ancien orgue de Sigean devient propriété de Peyriac, Monsieur Villa dit Rouvenac, menuisier et ébéniste de métier réalisa le buffet (l’original étant sûrement détruit), s’inspirant pour son dessin du maître autel en marbre de Carrare. Il fut d’abord placé derrière le nouvel autel puis déplacé à la tribune en juin 1933 par Flourac (facteur d’orgues), Pelissier (menuisier), Quintilla (maçon) et Jean Salles (organiste).

Harmonium : Il n’est que rarement utilisé aujourd’hui.

Ces trois tableaux ont été réalisés

par Gamelin Jacques,

peintre carcassonnais (1739-1803)

Chapelles : il existe quatre chapelles. Deux dans le transept : Saint Roch à l’Est et Notre-dame à l’Ouest. La chapelle des morts pour la France et la chapelle des fonts baptismaux se trouvent sous la tribune.

Ornements : l’église possède :

* Trois grands tableaux :

«La conversion de Saint Paul»,

patron de la paroisse, dont la fête se célèbre le 25 janvier.

«La lapidation de Saint Etienne»,

martyr lapidé en 33 par les Juifs.

«La présentation de la Sainte Vierge Marie au temple».

* Un quatrième tableau est hors d’usage.

* Un cadre contenant un bois sculpté remarquable, « La nativité », qui est classé. Il se trouve actuellement dans la sacristie.

* Enfin un reliquaire, don fait en 1846, par Monsieur Pierre Salles dit l’Abbat. Cet objet religieux contient un morceau de vraie croix et de minuscules lambeaux de la bure de l’apôtre Saint Paul, notre patron, qui fut l’un des grands défenseurs du catholicisme. Malheureusement, ce reliquaire est aujourd’hui porté disparu.

* Indépendamment d’autres statues saintes ordinaires, l’église possède :

Une Vierge à l’enfant : statue en pierre sculptée, polychrome du XIVème siècle. Elle fut découverte (sous la chaire) en 1989 lors de fouilles effectuées pour la réfection du sol, présentant d’anciennes dégradations. Elle fut partiellement restaurée et rendue à l’église début 2002. Elle se trouve actuellement à droite du cœur.

Un statuaire en groupe, face à la chaire représente le Christ en croix avec à ses pieds deux saintes femmes, le tout de style flamboyant.

Les cloches : Le clocher supporte trois cloches :

La plus grosse, datée de 1810, est fixe, fondue à Marseille par Jules Baudouin. Cette cloche sonne SI bémol (octave troisième) pour un poids de 350 KG.

Les deux autres sont mobiles. Elles sont du même fondeur, Louison Sostène Frédéric, de Toulouse. L’une sonne DO# octave 4 pour un poids de 200 kg, l’autre MI octave 4, pour 125 KG. Ces deux cloches sont un don de Madame veuve Annette Escaré, vers 1890.

Grâce à la générosité des gens, la tranche ferme et une grande partie de la tranche optionnelle ont pu être effectuées. Le clocher a été remis à neuf à travers la restauration des campaniles, la repose des cloches, l'installation d'un paratonnerre et de parafoudres. Enfin pour redonner vie à l' église, l'orgue a été révisé, remplacement du moteur ventilateur ainsi que d'une remise en état de la partie instrumentale. L'église conserve sa vocation première de culte et accueille des visites pour des expositions. Des concerts en lien avec les associations caritatives sont proposés dont une partie de la recette participe aux travaux de restauration.

Nous sommes fin octobre 2024, les nouvelles cloches ont subi une réfection ainsi que le clocher. Les cloches doivent être remisent à leur place pour la toussaint.

Prochainement, nous entendrons les cloches qui marqueront les heures.

Les Croix

De nombreuses croix visibles dans le village marquaient les entrées principales du village ou des lieux de pèlerinages.

Les entrées du village :

Saint Roch : elle se trouve à la sortie du village sur le chemin de Villesèque (actuelle rue Saint Roch). Elle date de 1855 et est en fonte. On y allait en procession le 16 août, jour de sa fête, pour préserver le pays de la peste. Légende de Saint Roch : « Né dans une famille aisée en 1293, Roch donna une partie de ses biens aux pauvres et l’autre à la garde de son oncle et partit en pèlerinage en mendiant. Après de longues années à Rome, pour soigner les malades, il revint en France. En route, il attrape la peste et s’isole dans un bois pour ne contaminer personne. Il fut nourri par un chien qui lui porta du pain volé à son maître, tous les jours. Il guérit miraculeusement et rentra à Montpellier. Là, personne ne le reconnut. Il fut jeté en prison comme espion et mourut au bout de cinq ans en 1327. Après sa mort, sa grand-mère le reconnut à la tache de vin en forme de croix qu’il avait sur la poitrine. »

Croix Grosse : Elle se situe à la sortie du village sur l’ancien chemin de Narbonne. Elle date de 1604. Elle est posée sur une colonne de 2 m 45 de hauteur et on peut y lire INRI sur le haut de la croix et 1604 sur le bas de la croix.

Croix, rue des Salins : deux croix se font face, de part et d’autre de la route. Sur le socle de l’une d’elles, on peut voir l’inscription « AN DIX ». Sur la croix elle-même, se trouvent deux lettres : P et F. Elles marquaient le chemin de Saint-Paul et Estarac.

Les lieux de pèlerinages:

Saint Paul : Erigée sur le lieu où Saint Paul accosta…, cette croix est fixée sur un socle qui pourrait bien être un ancien autel « wisigothique ». Sur ce lieu, on dénombre une grande quantité de sépultures, les restes d’un ancien lieu de culte… et quelques fosses communes moins anciennes (épidémies). De ce site pourrait provenir les deux croix se trouvant au musée et le bas relief fixé dans une façade (rue des Carriérettes, à proximité de l’église), datant de 1688 et portant l’inscription « Dieu te regarde pauvre pêcheur. ».

Croix devant l’église : Elle est en fonte et se situe en haut d’une colonne (identique aux deux colonnes se trouvant sous la tribune à l’entrée principale de l’église). Elle est appelée croix dominicale car on lui rendait un culte certains dimanches. Elle était au milieu de la place publique avant d’être mise au pied du clocher.

Mata Cauda : signifie colline chaude. Au bord de la route nationale, la croix, taillée dans un bloc de calcaire, repose sur un socle pyramidal bâti. Sur une face, on peut lire « P. 1822 S. » (probablement les initiales de Pradel et Salles) et sur l’autre, « I. H. S. ». Une légende est attachée à cette croix, plus qu’une légende, il existe un récit :

«Le 8 avril 1822, lundi de Pâques, Jean Pradel envoie son frère Pierre travailler au champ de Mata Cauda. Là, un petit personnage habillé tout en jaune apparaît et lui reproche de travailler un jour de fête. Mais tout meurt faute d’eau. Le personnage bénit la terre puis promet la pluie dans trois jours, ce qui arriva véritablement.

Le 12 avril, alors que Pierre est couché, le personnage réapparaît. Pierre lui dit que la pluie a fait reverdir la récolte, et lui demande qui il est. « Je suis un signe que Dieu vous envoie. ». Le personnage lui dit alors de mettre une croix à l’endroit de sa première apparition, que le Maire pourrait faire une quête pour la réaliser, que lorsqu’elle sera faite, de la faire bénir, d’y aller en procession et de prier Dieu quand ils auront besoin de pluie. Le personnage donne pénitence à Pradel pour avoir travaillé le lundi de Pâques et redisparaît.

Le 3 mai, le personnage apparaît pour la troisième fois. Il dit à Pradel qu’il avait bien fait pénitence et lui demande s’il avait fait planter la croix. Devant la réponse négative, il lui dit d’aller trouver le curé du village et de lui raconter tout ce qui lui est arrivé. Puis, il lui redonne pénitence avant de disparaître à nouveau.

Après avoir demandé au Maire et impatients de ne pas voir la croix, les frères Pradel décident de la faire à leurs frais. Noël Théron, habitant de Peyriac leur offre la pierre et, Pierre et Etienne Salles, maçons, la travaillent. Elle est placée à Mata Cauda le 9 mai, et à peine plantée, un violent orage s’abat, arrosant abondamment les terres de Peyriac et causant de gros dégâts aux communes alentours.

Le 13 mai, Jean Pradel reçoit un ordre par écrit du grand Vicaire de Narbonne pour faire bénir solennellement la croix par le prêtre de Peyriac. Pendant la messe, le curé annonce à ses paroissiens la bénédiction de la croix, le lundi lendemain de Pentecôte.

Le 27 mai, les habitants de Peyriac et des environs venus nombreux (environ 4000) partent en procession vers la croix. Après chants et prières, la croix est bénie et l’assistance l’embrasse. Après avoir fait une quête, le cortège repart à Peyriac et finit ses prières à l’église.

Depuis, on fait une procession à Mata Cauda en période de sécheresse. La dernière date de 1953, mais il n’est pas rare d’entendre, en période de sécheresse, qu’il faudrait aller à Mata Cauda.»

Croix de Saint Marc : aux moulins de « Vento-Farinos », à l’ouest du village. Une inscription non déchiffrée est visible sur la croix.

Croix du cimetière actuel : elle paraît assez récente et ne porte aucune inscription.

Les croix déplacées au Musée archéologique

Croix déposée au musée : Croix tréflée en fer forgé, marquée de huit rosettes, deux sur chaque branche. On peut supposer qu’elle vient de l’ancien cimetière. Son dernier emplacement était le cimetière actuel.

Croix dans le musée : Deux croix ont été découvertes lors de travaux (parcelle n°940). On peut supposer qu’elles venaient des Saint Paul. Elles sont visibles au Musée Archéologique.

La première croix représente d’un côté le Christ sur la croix et de l’autre côté, une Vierge à l’enfant. Elle est d’un style beaucoup plus travaillé que la suivante.

La seconde croix est chanfreinée. On reconnaît d’un côté le Christ avec une tête énorme et au revers, une Vierge à l’enfant très mutilée. Elle est faite de manière archaïque.

Les croix aujourd’hui disparues

Croix de l’étang : Elle datait de 1817. Son emplacement exact est inconnu. Elle marquait le chemin en direction du Lac et de Sigean.

Croix des clapiers : à l’Ouest du parc de Monsieur Rambaud.

Une croix est mentionnée sur un plan de 1778 sur la parcelle n°417.

* * * * * * * * * * *

Le Monastère de Sainte Eugénie

Eugénie : «Eugenia», féminin d’Eugenius, est un mot gréco-latin qui signifie «belle naissance, heureuse enfant».

Le Monastère de Sainte Eugénie est situé à la limite ouest du territoire de Peyriac, enclavé dans une gorge étroite et surplombé d’une forêt de pins.

On peut dater cet édifice du XI-XIIème siècle.

Les moines créèrent Sainte Eugénie, centre de vie religieuse, de toute pièce, sur l’emplacement que leur céda à titre précaire le vicomte de Narbonne. Emplacement que leur donna, par la suite, en pleine propriété au cours de l’année 1163, la vicomtesse Ermengarde. L’ensemble des résidants ne paraît pas avoir dépassé le nombre de douze.

En 1189, considérant que de graves dettes pèsent sur le couvent, ce dernier s’unit avec tous ses biens au prieuré de Fontfroide. A la révolution, la « métairie » de Sainte Eugénie fut mise en vente comme bien national.

L’ANCIENNE École

Vers 1850, il existait une classe communale mixte au rez de chaussée de la mairie actuelle. A cette époque, le salaire de l’instituteur était de 200 francs par an et 100 francs d’indemnité logement.

L’école communale ancienne était située au cœur du village, non loin de la place. La construction remonte à la fin du XIXème siècle (sur l’emplacement de l’ancien cimetière). Son architecture est simple et classique. En partie centrale, côté nord, se trouvait un fronton aujourd’hui disparu. En 2008, une nouvelle l'école a été construite en périphérie du village avec également non loin un gymnase et un mini stade multisports.

* * * * * * * * * * *

Les Salins

La production de sel est une des activités traditionnelles de la Méditerranée.

L’existence de salins à Peyriac de Mer remonte à des temps anciens, en témoigne une inscription gallo-romaine faisant mention d’un salin sur les communes de Bages ou Peyriac au Ier siècle de notre ère.

Dans un premier temps, les salins appartenaient à des propriétaires privés.

En 1596, un édit d’Henri IV fait fermer tous les salins du Languedoc sauf ceux de Peyriac, Sigean et Mandirac, afin de pouvoir exercer un contrôle plus strict sur la production et la vente du sel (gabelle : impôt sur le sel).

En 1603, les propriétaires des 3 salins audois s’associèrent et fondèrent une société représentée par un syndic.

Salins encore en activités dans les années 70.

Salins ce qu'il en reste (janvier 2025).

Le 26 janvier 1740, les eaux de l’étang en tempête ont crevé une partie considérable de la Païssière en inondant le salin et en détruisant presque tout. L’eau renversa le logement des gardes dont quelques-uns furent même noyés dans leur lit.

Suite à cette inondation, de nombreux aménagements seront réalisés dans le salin. L'eau du Doul a été utilisée à partir de 1745. Auparavant, seule l’eau de l’étang était employée.

En 1902, est créée la Société des Salins du Midi.

En 1967, les salins de Peyriac sont fermés, ils ne sont pas faciles d’accès pour écouler la production.

A noter : à l’entrée du salin, existait la cloche des sauniers qui fut coulée par les frères Cribaillé de Perpignan. Elle sonne la note SI octave 4 pour un poids 40 kg. Elle était utilisée pour battre la mesure du temps des sauniers (comme à l'usine). La cloche a été dérobée, il y a quelques temps puis elle s'est retrouvée en vente dans une brocante. L'acheteur qui devait l'acquérir l'a signalée aux gendarmes car il y avait une indication dessus "salin du midi". Le vendeur s'est fait attrapé et la cloche à été restituée aux propriétaires. Cette dernière serait peut être exposée au musée des salins de Peyriac de mer (malheureusement fermé au public!). L'enquête continue!

La Vie Economique

L’élevage

L’élevage des moutons était une source importante de revenus. Au XIXème siècle, la commune comptait jusqu’à 3000 têtes de moutons.

De cette activité, la commune garde des traces, tels que nombreuses bergeries de tailles plus ou moins importantes (jasses). La plupart ne sont plus que ruines.

Les cultures

«Il n’y a pas de pays en France qui produise de plus beau blé que le Narbonnais.» (Ballainvilliers, Mémoires d’un intendant du Languedoc, 1788).

Au XVIIIème siècle, les terres fertiles de Peyriac sont des champs de céréales et d’oliviers. Les témoins de cette activité :

- Les moulins de « bento farine » les plus anciens,

- Le moulin de l’oppidum,

- L’actuelle place du foyer (anciennement place del aïre) où l’on battait les céréales.

-

On peut noter aussi la production de la salicorne servant à la fabrication du savon, expédiée par « Tartanes » (bateaux utilisés au transport de marchandises) sur Marseille et Toulon.

La vigne

Vers 125 avant Jésus Christ, la vigne, introduite par les marchands grecs, se développe avec l’arrivée des Romains. En 92, l’empereur Domitien ordonne l’arrachage de la moitié du vignoble de la Narbonnaise qui concurrençait les grands propriétaires italiens.

Cela n’est pas pour autant la fin de la culture de la vigne qui est reprise par l’église.

Au XIème siècle, la vigne était cultivée sur les terrains pauvres, gagnés sur la garrigue « faïsses » ce qui explique les nombreux murets de pierres sèches et les « capitelles » servant d’abris aux cultivateurs.

La vigne abandonne les terres pauvres pour les terres fertiles au XIXème siècle.

Au début du XIXème siècle, la Narbonnaise produisait du blé qu’elle exportait en Espagne et en Italie. Ces champs de blé se sont transformés en mer de vigne vers les années 1870.

La vigne est présente partout, les cépages cultivés (Carignan, Mouvèdre, Syrah, Grenache, Merlot…), alliés à un climat sec et lumineux produisent des vins d’un rapport qualité/prix très appréciable.

Certains viticulteurs emblavent les parcelles destinées à la replantation de la vigne, afin de régénérer le sol.

Fondée en 1920 par Monsieur SERRE DE RIVIERE et Monsieur BOURGES, elle fut rachetée le 23 mars 1924, par les vignerons qui l’utilisait. Le Président en était alors Joseph Aubin FABRE.

La distillerie cessa son activité dans les années 1970.

Elle fut fondée en 1932 par Marius BERNIER qui la présida jusqu’en 1936.

Il y eut ensuite : Pierre FLOUTIER, Jean SALLES, André BOYER, Henri VIC et Henri CADAS, qui fut le dernier président avant le groupement.

C’est en 1972 que les trois caves coopératives (Peyriac, Portel et Sigean) s’unissent pour constituer l’Union des Coopératives des Corbières Maritimes dont le siège est à Portel.

En 1976, l’UCCM est reconnue comme groupement de producteurs sous l’appellation « Caves Rocbère ».

La cave de Peyriac a fermé ses portes et a été remplacée par des logements de l'Office des HLM du grand Narbonne.

La pêche

Activité traditionnelle pratiquée sur l’étang de Bages-Sigean depuis des temps immémoriaux. Encore pratiquée de façon artisanale, elle est exercée par les « petits métiers » qui forment une société traditionnelle : « Les Prud’homies » selon un règlement très ancien. Les pêcheurs de Peyriac de Mer dépendent de la Prud’homie de Bages, rattachée récemment à Port La Nouvelle.

Les principales espèces de poissons de l’étang sont :

L’anguille : lou caros (grosse verte), l’anguiallou (petite verte), la mazero (la grosse brune), le mazerou (petite brune). Une espèce qui a sauvé de la famine bien des Peyriacois(es) pendant l’occupation. Période de pêche : toute l’année.

Le bar ou loup : loupet et regagnol (petit bar). Période de pêche : mai et novembre.

La crevette grise : camarotte. Période de pêche : de décembre à janvier.

Le mulet : muge ou lisse. Période de pêche : toute l’année.

La sole : période de pêche : de septembre à octobre.

Le crabe vert : cranquette. Période de pêche : novembre.

La dorade : selon la taille : la médaille, la saoukanelle, la pomarenque. Période de pêche : septembre.

Ces poissons quittent l’étang à l’automne pour se reproduire en mer. Ils réintègrent l’étang au printemps.

L’athérine : le juel (Petit poisson de 6 à 8 cm). Période de pêche : de mars à avril. Seule espèce sédentaire capable de se reproduire dans l’étang.

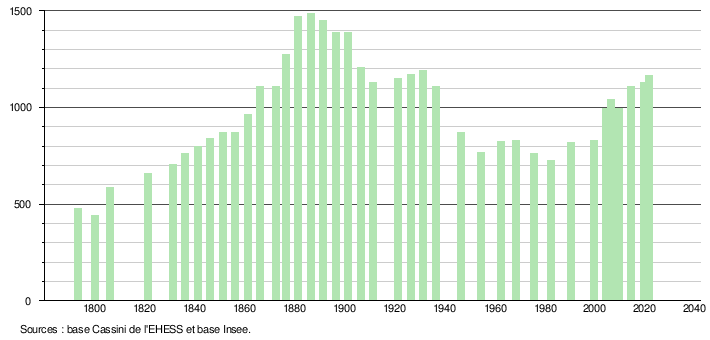

Évolution économique

La crise viticole de 1907, la mécanisation des cultures et la fermeture des salins sont les causes d’une diminution importante de la population et de la disparition de nombreux commerces et artisans.

Évolution de la population

de Peyriac de Mer de 1750 à aujourd'hui.

La Faune

Les oiseaux

Les espèces visibles sur et autour des lagunes : goélands, flamants roses, mouettes, sternes, cormorans, aigrettes grazettes, canards colverts, pélicans, hérons, foulques, tadornes de Belons, gravelots.

Les espèces visibles dans les terres : hirondelles, martinets, pies, tourterelles, étourneaux, merles, huppes, perdrix, grives, buses, chardonnerets, moineaux, mésanges, verdiers, rouges-gorges, rouges-queues, fauvettes, rossignols, coucous, chouettes chevêches, hiboux, faucons crécerelles, corneilles.

Les mammifères

Lapins de garennes, renards, fouines, putois, genettes, sangliers, écureuils, musaraignes, blaireaux,....

Les reptiles

La couleuvre de Montpellier : serpent le plus long d’Europe, typiquement méditerranéenne, ses crochets venimeux sont situés en arrières de la bouche et les rendent inoffensifs pour l’être humain. Il faudrait qu’elle avale un doigt entier pour injecter son venin. Malgré cela, si vous la croisez, passez votre chemin car lorsqu’elle est inquiétée, elle se dresse comme un cobra en soufflant bruyamment.

Le lézard vert : La certa lepida, impressionnant par sa taille (40 à 60 cm) et son poids. On le rencontre aux abords de murets en pierres sèches ou d’une vigne.

Le lézard de murailles: Pourvu d'une longue queue fine, d'une tête peu distincte du cou avec quatre membres bien visibles munis de griffes aux doigts et orteils. La peau est constituée sur le dos d'écailles fines. Il peut mesurer jusqu'à 20 cm et peser 9 grammes.

La tarente de Mauritanie (géko) : lézard de 10 à 16 cm de forme très aplatie, recherche les murs éclairés, et fait une grande consommation de papillons et de moustiques. Très attachée à son territoire, vous l’apercevez aux mêmes endroits et s’invite parfois dans les maisons ! Hiberne d’octobre à mars.

Les insectes

Parmi les centaines et centaines d’insectes que vous pourrez observer, nous citons deux insectes typiquement méditerranéens :

- La cigale : présente sur les arbres et arbustes des zones ensoleillées. Son chant est produit exclusivement par les mâles de juin à juillet.

- Le scorpion occitan (noir) : caché sous les grosses pierres pendant la journée, sa piqûre n’est pas dangereuse mais reste très douloureuse.

- Les moustiques sont très présents dans la vie des Peyriacois. S’il existe plus de 3500 espèces de moustiques dans le monde et un peu plus de 65 espèces en France, seulement trois espèces de moustiques sont susceptibles de nous piquer : les Culex ou moustiques communs, les Aèdes ou moustiques tigres et Les Anophèles. Leur point commun est qu’ils sont attirés par le CO2 que nous rejetons. Autrement dit, éteindre les lumières ne suffit pas ! Ce sont toujours les femelles qui piquent car elles ont besoin de sang pour pondre des œufs. Les eaux stagnantes présentes leurs permettent de se développer. Le moustique tigre peut être vecteur de la Dengue et le chikungunya. Dans l'hexagone ces maladies sont extrêmement rares malgré tout. Le moustique anophèle peut être responsable de la malaria (ou paludisme) voir plus haut.

Moustique tigre

Moustique Anophèle

La Flore

La végétation méditerranéenne est très variée. Avec un climat sec et venteux, ainsi qu’un relief varié et parfois hostile, seules les plantes les plus résistantes y ont leur place.

La garrigue est présente partout. Elle s’est emparée de toutes les parcelles abandonnées par la vigne, encore reconnaissables à leurs murets en pierres sèches soutenant les terres. De nombreuses plantes se disputent l’espace. En énonçant la flore, j'aborde certaines vertus médicinales que peuvent avoir certains végétaux, cela nécessite des préparations spécifiques, il faut donc rester prudent.

Le thym (Thymus vulgaris): il fleurit d’avril à juillet et pousse sur les sols rocheux, exposés au soleil. Aromate utilise en cuisine. Le thym a des vertus cicatrisantes et adoucit la gorge (grâce à ses propriétés expectorantes, antiseptiques, etc.). Mais, c'est essentiellement un antiseptique puissant, reconnu pour la prévention des maladies infectieuses, respiratoires et digestives.

La Sarriette ou faux thym: Est un sous arbrisseau de 30 cm environ à tiges raides, dressées et rameuses de couleur rougeâtre. La plante dégage une odeur proche de celle du thym, sa saveur est piquante et aromatique. On le confond souvent avec le thym. Cette plante est utilisée depuis longtemps pour ses propriétés stimulantes des défenses immunitaires, anti infectieux, action expectorante, antispasmodique (digestive), réduit les troubles digestifs, (flatulences et les ballonnements), stimule l’organisme, aide lors d’épisode de fatigue, anti stress, antalgique rhumatismale,.... Enfin, la sarriette a des effets aphrodisiaques importants, elle était considérée comme la plante du diable et a été interdite dans les monastères.

La lavande : elle fleurit de juin à août et se trouve sur les sols secs et dans la garrigue. Son huile est utilisée en parfumerie. La lavande à des propriétés antibactériennes et antifongiques contre de nombreux pathogènes. Elle possède aussi des effets antioxydants reconnus. Comme la lavande fine, elle montre d'importants effets anxiolytiques

Le romarin : il pousse dans les sols secs (garrigue) et fleurit tout au long de l’année. C’est un arbrisseau aromatique, utilisé en cuisine. Le romarin possède de nombreuses vertus: Aide à la digestion, Participe au drainage et à la détoxification, Protège les cellules du stress oxydatif, Stimule les fonctions cognitive,Augmente les défenses naturelles et libère la sphère respiratoire. Il a aussi des propriétés médicinales sur l’arthrose, les articulations et les rhumatismes, permet l’endormissement, calme la nervosité et les palpitations.

L'anis Vert: C’est une plante herbacée annuelle, mesurant de 50 à 80 cm de haut, avec des fleurs blanc jaune (de juin à octobre) en ombelles, et aux tiges vertes dressées et creuses. C’est une des plus anciennes plantes à épices utilisées à des fins culinaires (fabrication de dragées entre autre) et médicinales. Les parties utilisées de l’anis sont la graine, qu’on peut réduire en poudre ou dont on peut extraire l’huile. Les graines sont très efficaces pour prévenir ou soulager les ballonnements, les flatulences, les lourdeurs et les digestions difficiles. Attention, les asthmatiques doivent l'utiliser prudemment.

La salicorne : pousse au bord de l’eau salée. Elle mesure de 10 à 40 cm et fleurit d’août à septembre. Au printemps, ses tiges tendres peuvent être dégustées en salade. Ce végétal peut aider à réguler la digestion, la tension artérielle, et peut avoir un effet diurétique. De plus, elle est riche en potassium, Calcium et surtout en magnésium. La salicorne renferme des vitamines, en particulier de la vitamine A (β carotène) bon pour la peau, notre système immunitaire, indispensable à la vision et favorise la cicatrisation.

L’asperge à feuilles aiguës : Elle fleurit d’août à octobre et se trouve dans la forêt et la garrigue. Les effets sont similaires à la salicorne avec des effets importants diurétiques (attention l'asperge est à éviter en cas de goutte), elle peut être utile en cas d'œdème des membres inférieurs.

Immortelles communes. Lat. Helichrysum stoechas. Famille des Astéracées. Elles ont des vertus anti-inflammatoires, sédatives, vulnéraires (favorise la cicatrisation) et antibactériennes.

L’ajonc de Provence (argelat) : il pousse dans les sols rocheux et fleurit de février à mai. Il mesure 1,50 mètres. Attention elle pique, c'est ce qui les différencie des genets. Les infusions de pétales sont utilisés contre l'hypertension et le diabète.

Le myrte : il se trouve dans la garrigue. On utilise son huile en médecine (antiseptique et anti-inflammatoire) et parfumerie. Il fleurit d’avril à août.

La gueule de loup ou muflier à grandes fleurs : fleurit d’avril à octobre et atteint 1,50 mètres.

La filaire à feuilles étroites : il peut atteindre 2,50 mètres et fleurit de mars à mai. Jadis, elle était utilisée comme diurétique et fébrifuge. Le feuillage et les baies étaient utilisées pour leur propriété astringente et antiseptique en cataplasmes sur les blessures et les plaies.

Le genêt : fleurit de mars à août et peut atteindre 3 mètres. Il est très parfumé et ses fleurs jaunes colorent le paysage. Ses fleurs jaunes ont des effets Vasoconstricteurs et régulateurs du rythme cardiaque.

Le tamaris : dans les jardins ou au bord de l’eau. Il mesure de 2,50 à 10 mètres et fleurit de mars à juillet. Ses bourgeons sont recommandés pour soigner l'anémie. Cette espèce est riche en composés antioxydants et antibactériens.

Le pin d’Alep : il peut atteindre 20 mètres de hauteur et se trouve dans les forêts ou isolé en bord de mer. , les pignons de pin d'Alep se consomment beaucoup dans la cuisine méditerranéenne Crus ou grillés. Ils possèdent des propriétés hydratantes, cicatrisantes et antiseptiques. Sa résine sert dans la conservation du vin en Grèce, mais aussi… en parfumerie.

Le genévrier : il mesure de 8 à 10 mètres et fleurit de février à mai. C’est une plante aromatique. Il a des vertus anti-inflammatoires, antalgiques, antifongiques et diurétiques.

Le figuier : on le trouve dans les ruines et les talus. Il fleurit de mai à septembre. Les figues qui mûrissent en fin d’été sont juteuses et sucrées. Les feuille et les tiges contiennent de la furocoumarine est permettent de traiter le vitiligo, de lutter contre la constipation légère, d'aider à traiter les hémorroïdes, de calmer les règles douloureuses et de fluidifier le sang.

L’olivier : On le trouve dans la garrigue ou en plantation. Il peut atteindre 15 mètres. Les botanistes définissent la région méditerranéenne comme la région de culture de l’olivier. Son fruit peut être dégusté après préparation ou utilisé pour faire de l’huile. En infusion les feuilles d'olivier sont utilisées en phytothérapie, pour ses propriétés circulatoires antihypertensives et vasculoprotectrices. L'olivier protége le coeir du cœur contre les arythmie et la bradycardie.

Le chêne Kermès ou chêne de garrigue : Dans la garrigue ou les forêts claires, il fleurit de mars à mai. Ses glands étaient broyés autrefois et utilisés contre la diarrhée.

Le chêne vert : Il pousse dans la garrigue. Ses feuilles et les glands sont riches en tannins et aide à lutter contre le vieillissement de la peau. En compresse, il soigne l'eczéma, aide à la cicatrisation.

L’azerolier (ou micocoulier) : on le trouve au bord des routes et dans les jardins. Il peut atteindre 25 mètres. Ses fruits et ses feuilles soignent les diarrhées, il a des vertus astringentes (cicatrisation) et digestive

Le cyprès : dans les jardins, les haies, les cimetières, sa silhouette haute et fine se remarque de loin. Il provoque aussi beaucoup d’allergies, mais à des bienfaits pour la santé. En effet, il est utilisé depuis longtemps en usage traditionnel pour aider à soigner les infections bactériennes ou virales comme les rhumes et bronchites. Son effet veinotonique permet de soulager les troubles circulatoires au niveau des jambes et de renforcer l’activité cérébrale.

L’amandier : il pousse le long des vignes et fleurit en janvier et février. Ses fruits, les amandes, ont une coque très dure. Les amandes sauvages sont très amères. Les bois que vous apercevez sont composés de pins d’Alep et de pins parasol. A l’Ouest du village, dans le bois du Vicomte, les essences sont plus variées avec en plus les pins maritimes et les chênes verts.

Ecrit en juin 2003 et réactualisé en aout 2024