Différentes façons d'étudier les cellules:

La culture cellulaire

La culture cellulaire in vitro (vivante) concerne :

-Les cultures primaires : c’est-à-dire des cellules prélevées sur un être vivant

et que l’on met en culture in vitro mais qui ne peuvent pas être maintenues sur

une longue durée de temps avec une prolifération élevée (entre autre, parce

qu’elles atteignent la limite de Hayflick1 où elles entrent en

sénescence, à cause du raccourcissement des télomères2 à chaque

réplication).

-Les lignées cellulaires : c’est-à-dire des cellules prélevées sur un être

vivant il y a longtemps et qui maintiennent des capacités de prolifération

théoriquement illimitées (parce qu’elles sont cancéreuses, ou parce qu’elles ont

des propriétés de cellules souches ou parce qu’elles ont été « immortalisées »

en leur faisant exprimer un gène cancéreux (oncogène). On utilise souvent

l’antigène T du virus SV40 qui inhibe Rb et p53 qui sont des gènes suppresseur

de tumeur et protecteur de l'ADN.

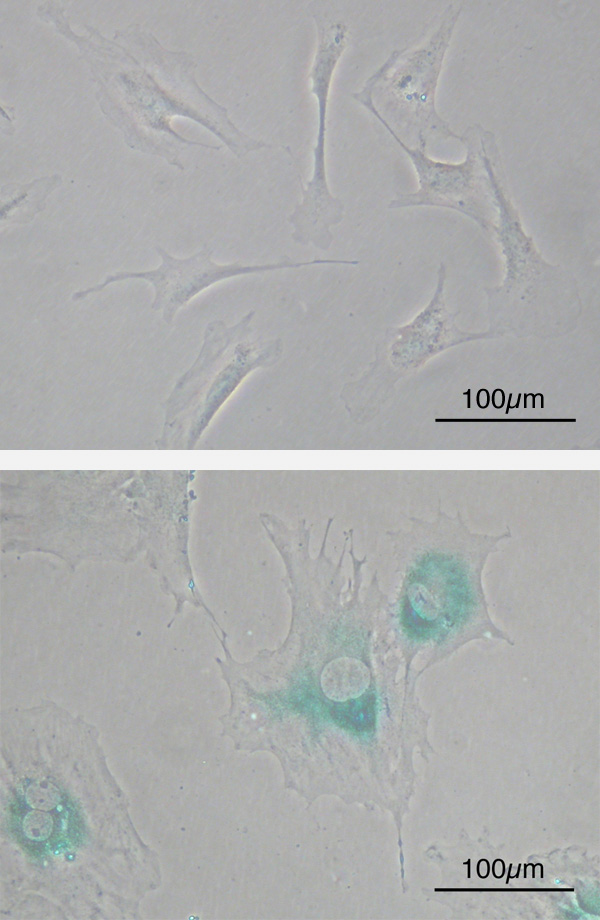

Test de sénescence dans des cultures de fibroblastes de souris embryonnaires (MEF) ou test SABG. (En haut) Avant la sénescence, MEF au 2ème passage après prélèvement. Les MEF ont une forme de fuseau. (En bas) Après le 8ème passage, les MEF se sont agrandis et se sont aplatis. La coloration bleu-vert indique l’expression de la β-galactosidase associée à la sénescence (la coloration est obtenue en présence du substrat X-gal). Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_senescence#/media/File:SABG_MEFs.jpg

Des stocks de lignées cellulaires peuvent être conservées « indéfiniment » dans

de l’azote liquide (cryoconservation à -196°C).

La culture cellulaire présente de nombreux avantages mais aussi des

inconvénients. Les cellules sont dans un environnement contrôlé (température,

nutriments disponibles, éventuellement matrice extracellulaire…) mais cet

environnement est parfois éloigné des conditions physiologiques. Dans des

cultures classiques en 2D chaque cellule est facilement visible, mais les

propriétés des organisations 3D dans les tissus peuvent être perdues. Les

capacités importantes de prolifération, notamment des lignées cellulaires

utilisées permettent d’obtenir beaucoup de matériel pour faire des études de

biochimie et facilitent les analyses statistiques mais une fois de plus les

cellules ne sont pas dans leur cadre naturel et des cellules très proliférantes

ne correspondent qu’à un profil particulier de cellules.

La culture cellulaire permet de diminuer le recours à l’expérimentation animale

mais ne peut pas la remplacer complètement.

Les cellules sont cultivées sur du plastique traité pour que les cellules

puissent y adhérer ou sur des éléments de matrice extracellulaire que l’on

dépose avant d’ensemencer les cellules (collagène, fibronectine ou Matrigel

(lame basale produite par des cellules de sarcome de souris)). Les cellules sont

cultivées dans un milieu nutritif contenant des nutriments et des vitamines et

souvent additionné de sérum (en général sérum de veau foetal) dans lequel se

trouvent des facteurs de croissance nécessaire à la prolifération. Pour les

cellules qui prolifèrent, on suit le niveau de confluence, c’est-à-dire le

pourcentage de la surface couvert par les cellules.

Des nouvelles technologies permettent un suivi en continu de l’adhérence, de la

prolifération et de la migration des cellules lors de la culture.

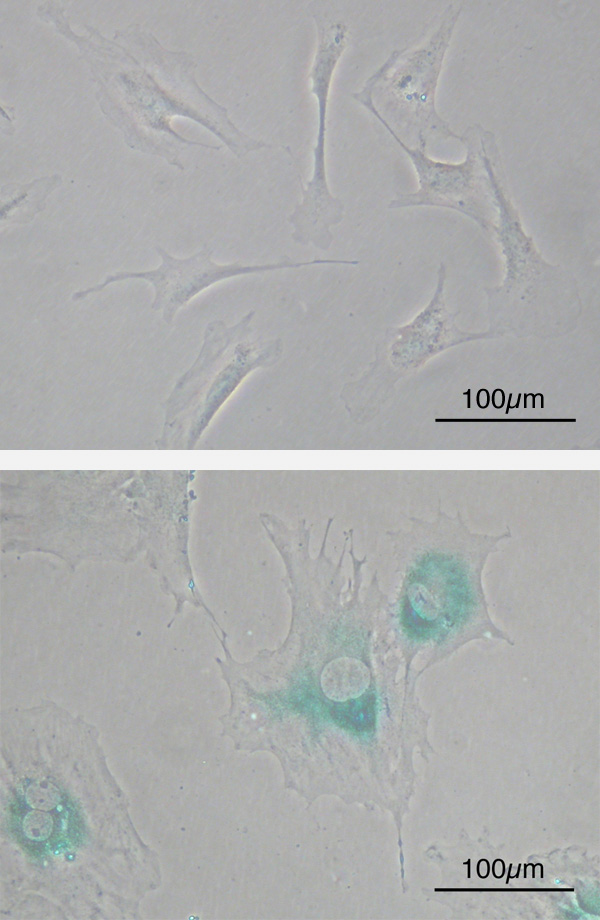

**Suivi en temps réel de l’adhérence et de la confluence des cellules par la

technologie xCELLigence qui est basée sur les variations de l’impédance (de la

résistance électrique) d’une couche riche en or qui dépend des cellules qui sont

attachées sur le substrat. Ces modifications d’impédance sont traduites en un « cell

index » qui est nul si aucune cellule n’est attachée. Des changements dans la

morphologie cellulaire (adhérence, étalement), le nombre de cellules

(prolifération ou mort) ou la migration peuvent être étudiés à l’aide de ce

système. En haut, on suit l’adhérence initiale de cellules que l’on vient de

disperser dans le milieu de culture. En bas, à plus long terme, on peut suivre

l’étalement des cellules. Ici, les cellules ne prolifèrent pas, mais si elles

proliféraient on observerait une pente ascendante au lieu d’un plateau.

Source : https://www.mdpi.com/2079-6374/5/2/199/htm

1La limite ultime de Hayflick » est d’environ 125 ans pour les

humains , au-delà de laquelle aucun régime alimentaire, aucun exercice physique,

ni même aucune modification génétique contre les maladies ne peut prolonger la

durée de vie humaine.

2:Le noyau contient les chromosomes, au bout desquels il y a les télomères. À chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent et deviennent moins efficaces.

Immunoprécipitation:

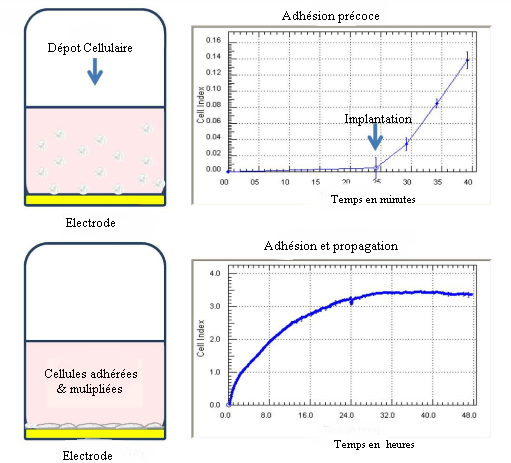

L'Immunoprécipitation est une technique qui permet d’isoler une protéine d’un

extrait cellulaire et tous les interactants directs ou indirects avec cette

protéine grâce à l’interaction très spécifique anticorps-antigène. Les anticorps

peuvent être fixés sur des billes et on peut récupérer les complexes formés

grâce à une centrifugation. Alternativement, on peut utiliser des billes qui

sont ensuite attirées par un aimant. L’enrichissement de la fraction

immunoprécipitée par rapport à la fraction initiale (souvent appelée input) peut

être appréciée par western-blot (voir: 1/ Technique d'analyse de la cellule

dans: Application en médecine par exemple dans la maladie d'Hutchington).

Cette technique permet de savoir si deux protéines A et B appartiennent à un

même complexe à un moment donné et dans des conditions données. On fait une

immunoprécipitation avec un anticorps contre A et on analyse la présence par

western-blot de la protéine B reconnue par un autre anticorps. Pour valider

complètement l’interaction, il est préférable aussi de montrer l’inverse

(immunoprécipitation de B et révélation de A).

L'utilisation de l'Immunoprécipitation

est un outil diagnostique qui permet de confirmer certaines pathologies en

mettant en évidence des marqueurs spécifiques d'une maladie. Dans la majorité

des cancers, il peut y avoir surexpression de certaines protéines. Souvent la

mutation

concerne le gène HER2 (ErbB2).

Ce

gène HER2 est un oncogène et génère une protéine située à la surface des

cellules. Ces cellules alors se développent et se multiplient avec

cette anomalie. Lorsqu'un cancer présente une quantité excessive de la protéine

HER2, on parle alors de surexpression de la HER2 ou de cancer HER2 positif.

Le double-hybride:

Ce système s'effectué chez la levure ou dans des cellules de mammifères pour

mettre en évidence que deux protéines peuvent interagir entre elles. Cette

méthodologie est basé sur le nature modulaire des facteurs de transcription qui

sont généralement composés de deux domaines : un domaine de liaison à l’ADN et

un domaine d’activation de la transcription. Chez la levure, on utilise le

facteur de transcription Gal41. Si on veut savoir si la protéine A

interagit avec la protéine B, on fait synthétiser aux cellules deux protéines de

fusion : une avec le domaine de liaison à l’ADN de Gal41 fusionné

avec la protéine A et une autre avec le domaine d’activation de Gal41

fusionné avec la protéine B. Ce n’est seulement dans le cas où A interagit avec

B que le domaine d’activation de la transcription se trouvera à proximité du bon

domaine de liaison à l’ADN et alors la transcription d’un gène rapporteur

(codant la luciférase2, la GFP ou une protéine indispensable à la

croissance des colonies de levure) sera activée.

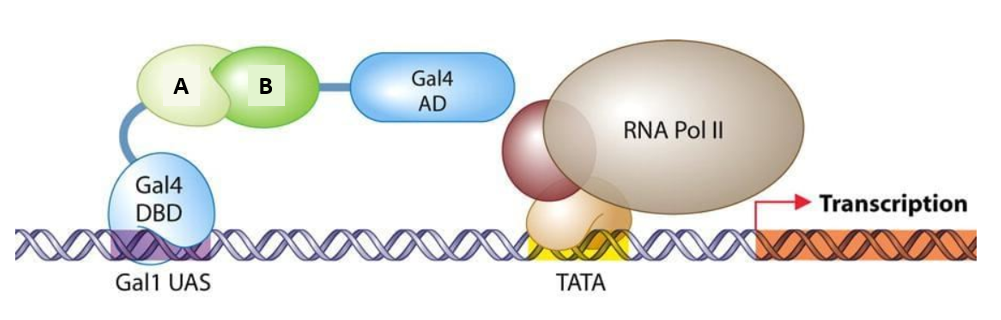

*Principe du double hybride. Les protéines fusion A-Gal4DBD (DBD = domaine de

fixation à l’ADN) et B-Gal4AD (AD = domaine d’activation) doivent interagir pour

que la transcription du gène rapporteur (en orange) puisse être activée.

Source : https://www.creative-biolabs.com/Mammalian-Two-hybrid-Service.html

1Le facteur de transcription Gal4 est un régulateur positif de l'expression des gènes induits par la présence de galactose . Cette protéine appartient à une grande famille de facteurs de transcription fongiques, la famille Gal4, qui comprend plus de 50 membres chez la levure Saccharomyces cerevisiae bien connue des boulangers et les oenologues.

2: La Luciférase est

une enzyme qui oxyde la luciférine (protéine) , en produisant de l'énergie

lumineuse sous forme de bioluminescence. La luciférase est très utilisée comme

marqueur d'expression des gènes. EN effet, la bioluminescence de détecte

et se mesurable très facilement (résultats qualitatifs et quantifiables).

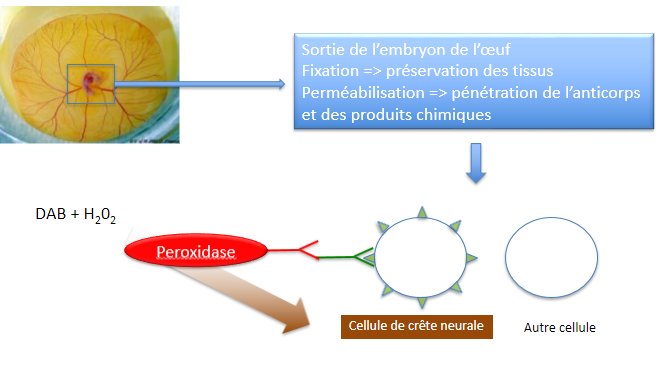

Immunohistochimie/Immunocytochimie/Immunofluorescence:

Comme pour le western-blot, ces techniques utilisent la spécificité de

reconnaissance des anticorps pour la mise en évidence des protéines d’intérêt

mais directement dans les cellules (cyto) ou des tissus (histo) qui ont été

fixés au préalable. Il y a alors une résolution spatiale particulièrement très

précise. L’immunohistochimie (IHC) est une technique d’histologie visant à

localiser une protéine donnée dans un tissu.

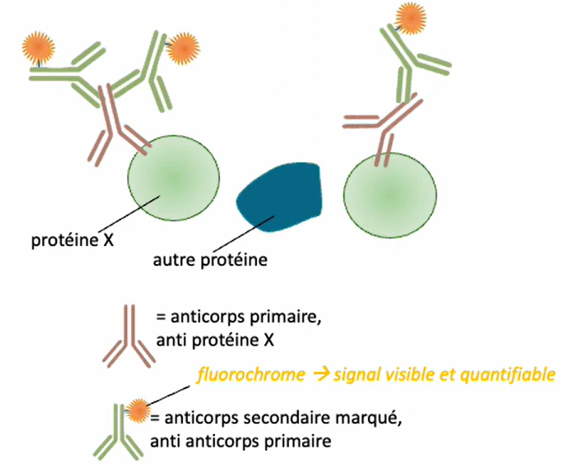

Principe de l’immunofluorescence. L’anticorps primaire dirigé contre la protéine

d’intérêt X est reconnu ensuite par un second anticorps dirigé contre

l’anticorps primaire et qui est couplé à un fluorochrome (ou fluorophore) qui

absorbe et émet des photons à des longueurs d’onde précises. L’utilisation de

deux anticorps permet une amplification du signal.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=4wqaP-auiCc

On peut faire plusieurs détections d’immunofluorescence sur un même échantillon

à condition de bien choisir l’origine des anticorps (pas d’espèces communes pour

la production des différents anticorps primaires) et les longueurs d’onde des

fluorophores des anticorps secondaires.

L’immunohistochimie ou l’immunohistofluorescence peuvent se faire sur des tissus

entiers ou plus souvent sur des coupes. Pour réaliser ces coupes, les

échantillons fixés sont inclus dans de la paraffine pour les maintenir et sont

coupés au microtome.

Multiples coupes réalisées au microtome. L’échantillon visible en brun est

inclus dans la paraffine (grise) et montée sur un socle. Grâce à la manivelle,

ce socle est ensuite passé à la surface d’une lame de rasoir avec une légère

avancée qui permet de définir l’épaisseur de la coupe (entre 5 et 25 µm en

général). Plusieurs coupes peuvent être faites en série. Le pinceau est utilisé

pour maintenir les coupes et éviter qu’elles ne s’enroulent.

Alternativement, ils peuvent être inclus dans de l’OCT (un mélange d’alcool

polyvinylique et de polyéthylène glycol) et coupés à -20°C dans un cryostat).

Tissus inclus dans de l’OCT et prêts à être coupés finement (généralement entre

8 et 20 µm d’épaisseur) par une lame de cryostat (en bas à droite). Source :

Localisation de la myéline et de la microglie sur une coupe de cerveau humain par IHC.

https://histomics.institutducerveau.org/service/immunohistochimies/

Il existe d'autres techniques d'études de la cellule:

-La microscopie et l'analyse des images utilisant le technique du FRAP

(Redistribution de fluorescence après photoblanchiment), le FLIP et le

FRET (Transfert d’énergie entre molécules fluorescentes) à permis la mise en

évidence spectaculaires du fonctionnement de la cellule.

-Les Approches optogénétiques qui perturbent la signalisation cellulaire.

-L'utilisation des rapporteurs fluorescents pour la concentration calcique.

-La cytométrie du flux.

-Les tests de migration cellulaire. qui utilise le Test de cicatrisation et ou

le test de migration en chambre de Boyden.

-Les marqueurs de prolifération tels que le BrdU,, le Ki-67 et le PCNA.

-La technique d'études du cycle cellulaire avec l'utilisation du FACS et ou du

système FUCCI.

1/ Technique d'analyse de la cellule

5/ Appareil de Golgi ou Dictyosome

13/ Complément sur la méthodologie de recherche en biologie cellulaire