13/ Complément sur la méthodologie de recherche en biologie cellulaireLA BIOLOGIE CELLULAIRE:

Il est conseillé d'avoir quelques connaissances en physique et chimie pour pouvoir appréhender cet ouvrage mais aussi de faire des allers et retours entre les divers thèmes développés.

1/ Technique d'analyse de la cellule

5/ Appareil de Golgi ou Dictyosome

Introduction:

La théorie mécaniste de la vie ramène tous les phénomènes aussi compliqués soient-ils à des lois chimiques et physiques et nie la nécessité d'une force vitale indépendante de la matière et de l'énergie pour expliquer la vie.

On peut considérer que l'homme est une machine, une machine extraordinairement complexe, mais une machine quand même.

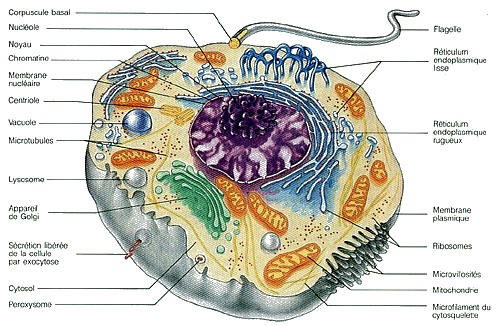

La cellule est une unité de base de la structure et du fonctionnement des êtres vivants. L'une des généralisations unificatrice cruciale de la biologie cellulaire et que certaines activités fondamentales de celles-ci sont communes et constituent le minimum nécessaire au maintien de l'intégrité de leur vie.

La cellule hépatique humaine et l'amibe disposent de moyens remarquablement similaires pour échanger de la matière avec leur environnement immédiat, pour obtenir de l'énergie à partir de nutriments organiques, pour faire la synthèse de protéines complexes et pour se dédoubler.

Bien évidemment cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence sensible entre l'amibe et une cellule hépatique ou une cellule nerveuse.

Amibe Hépatocyte Neurone

Une autre généralisation cruciale et que les différences de fonction entre les cellules témoignent en général de la spécialisation de l'une ou de plusieurs des propriétés communes essentielles. Exemple: L'excitabilité des cellules nerveuses représente la spécialisation de phénomènes électriques communs aux membranes de la quasi-totalité des cellules. La sécrétion d'hormones protéique par certaines cellules glandulaires de l'organisme est une forme spécialisée du contrôle génétique de la synthèse des protéines communes à toutes les cellules ; le transport des molécules alimentaires à travers les cellules de la paroi intestinale résulte de la spécialisation de mécanisme de transport étonnamment semblables dans la plupart des cellules. De telles spécialisations font partie de l'évolution et ont abouti à l'adaptation de certaines cellules à un rôle particulier.

Le développement du microscope au 17e siècle révéla l'existence d'organismes vivants trop petits pour être visible à l'œil nu. Robert Hooke (1635 1703) démontra en 1763 l'extraordinaire puissance de cet instrument au cours d'une séance à la Société royale de Londres. Il plaça une coupe de liège (tissu végétal) sous le microscope et décrivit ce qu'il vit en ces termes: “Le microscope nous apprend que le liège et pour l'essentiel remplit d'air et que cet air est parfaitement enserré dans de petites boîtes ou cellules distinctes les unes des autres”. C'est à partir de cette description que le mot cellule fut introduit dans la littérature biologique. Ce dernier calcula qu'il pouvait y avoir un million de petites boîtes par mm3 de Liège. Il ne comprit pas que chacune de ces logettes étaient en réalité occupées par des cellules.

L'examen attentif de nombreux organes et tissus différents révéla rapidement que tous les organismes vivants sont formés par des cellules microscopiques. Chez l'homme, on estime que la vie de l'organisme dépend du fonctionnement harmonieux d'environ 4 1013 cellules dont chacune a une vie propre. La cellule est le dénominateur commun de tous les systèmes vivants, l'unité fonctionnelle de base de toute vie. Chez l'homme, on dénombre environ 250 types cellulaires déterminés à une fonction un peu plus spécifiques. Cette spécificité va former des tissus ou organes.

http://www.astrosurf.com/luxorion/Bio/cellule-cilliee.png

TECHNIQUE D'ANALYSE DE LA CELLULE

1/ préparation du matériel biologique

A/ prélèvement du tissu

Le prélèvement est direct sur l'homme ou sur l'animal, il s'agit d'une biopsie.

on peut :

- soit le fixer très rapidement

- soit le garder à basse température (congélation)

B/ culture in vitro d'un prélèvement :

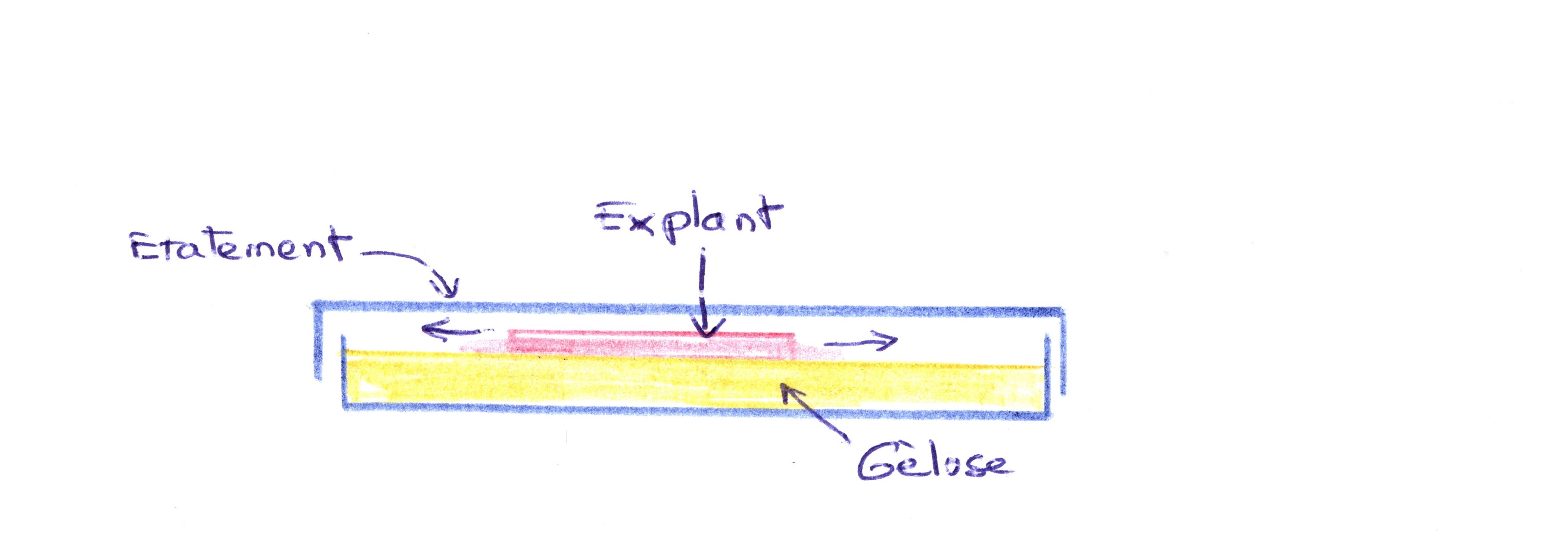

- culture organo-typique.

Elle est typique de l'organe de départ pour en garder les caractéristiques.

l'explant est déposé à la surface d'un milieu nutritif solidifié par gélose.

- culture histiotypique:

pour la prolifération d'un type cellulaire d'un tissu. On dissocie les cellules, puis on obtient la prolifération d'un type cellulaire, en général en milieu liquide.

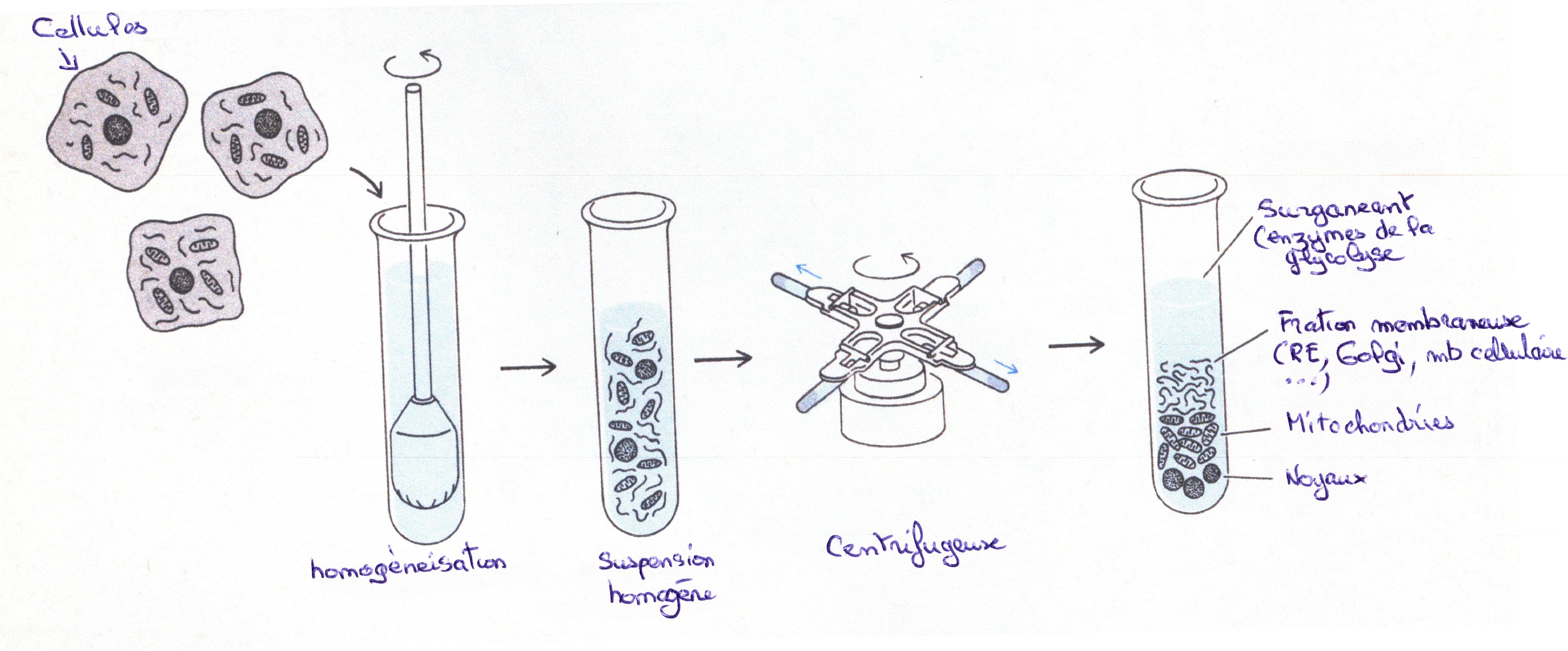

C/Fractionnement subcellulaire

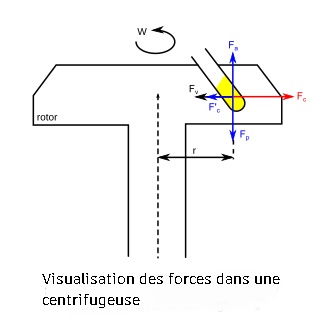

Il consiste à ouvrir les cellules pour séparer ses éléments et les rassembler en une fraction. ( fraction de mitochondrie de Golgi du réticulum endoplasmique…).

Il s'agit d'une technique comparative qui utilise ensuite la centrifugation.

Principe de centrifugation:

force

de pesanteur descendante Fp ;

poussée d'Archimède ascendante Fa ;

force de friction Fv ;

force centripète F'c ;

force centrifuge Fc.

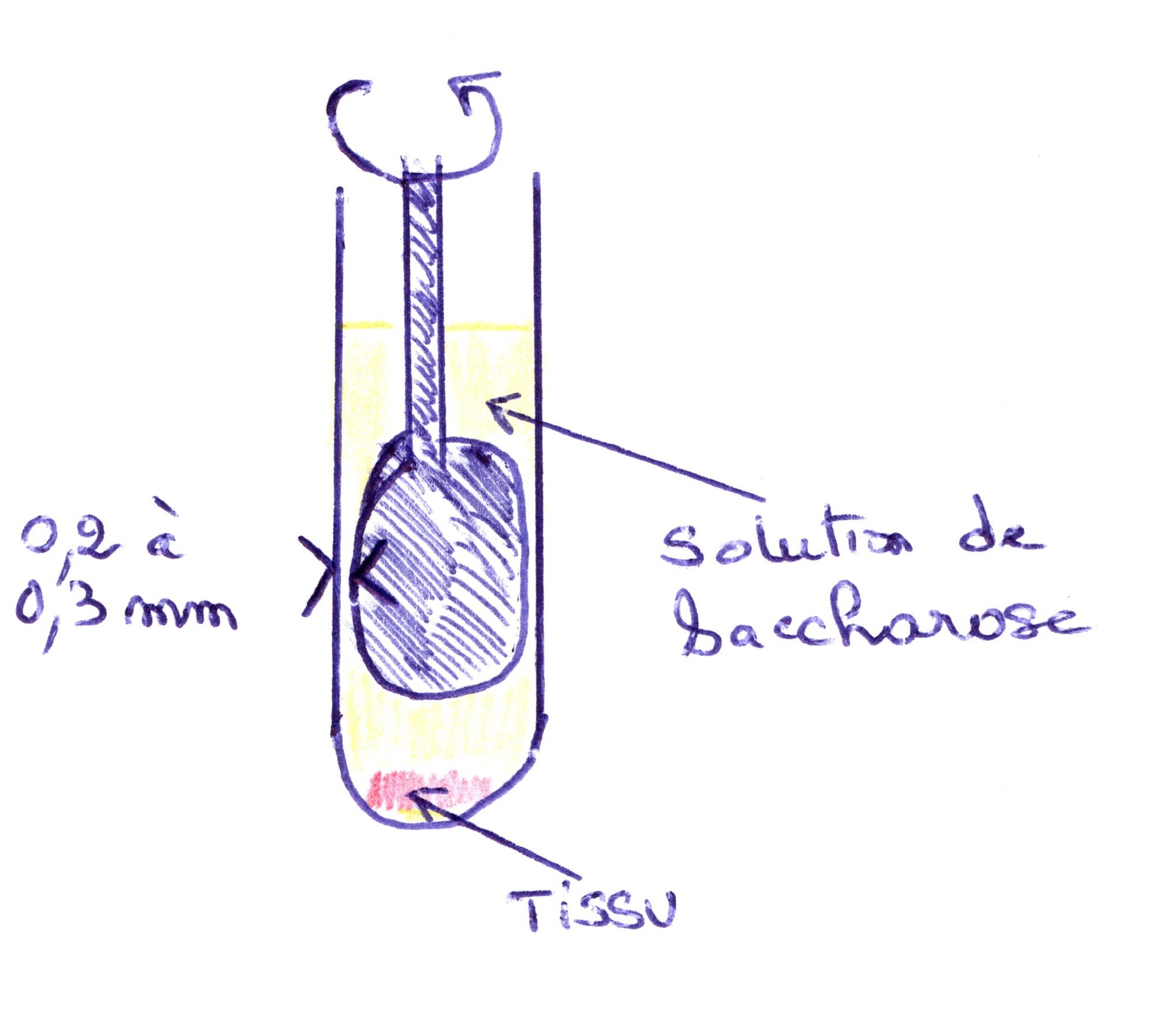

- l'homogénéisation :

les cellules sont ouvertes et il y a mis en suspension homogène des organites dans un milieu isotonique de saccharose. pourquoi le saccharose car il ne traverse pas la membrane cellulaire et n'entre pas dans les organites.

Principe:

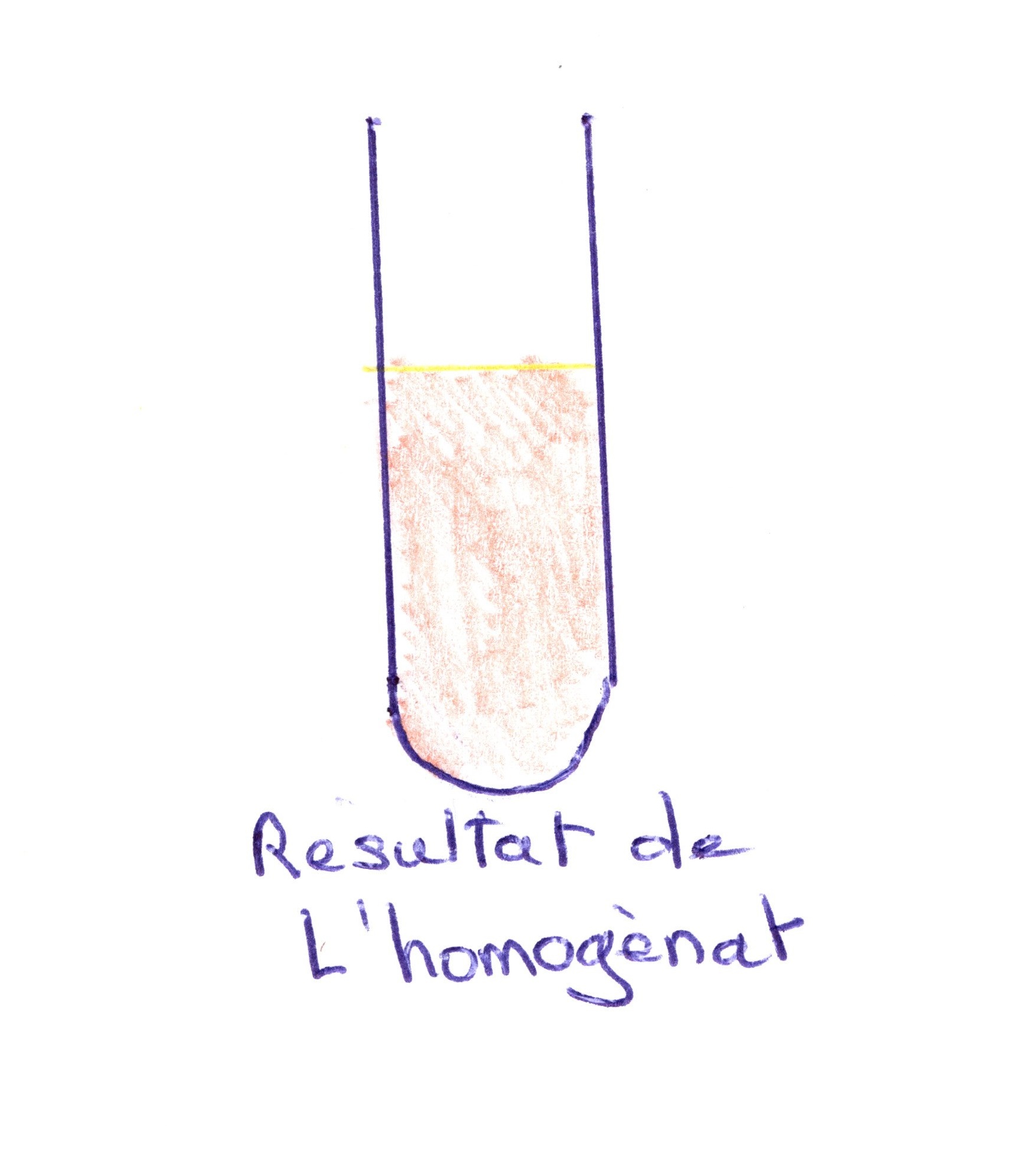

Des contraintes mécaniques sont exercées par le piston dans le cylindre. La solution de saccharose est à 0,33 molle soit 330 mini osmol, correspondant à l'osmolarité des tissus pour éviter sa destruction. Il y a alors une suspension homogène lactescente.

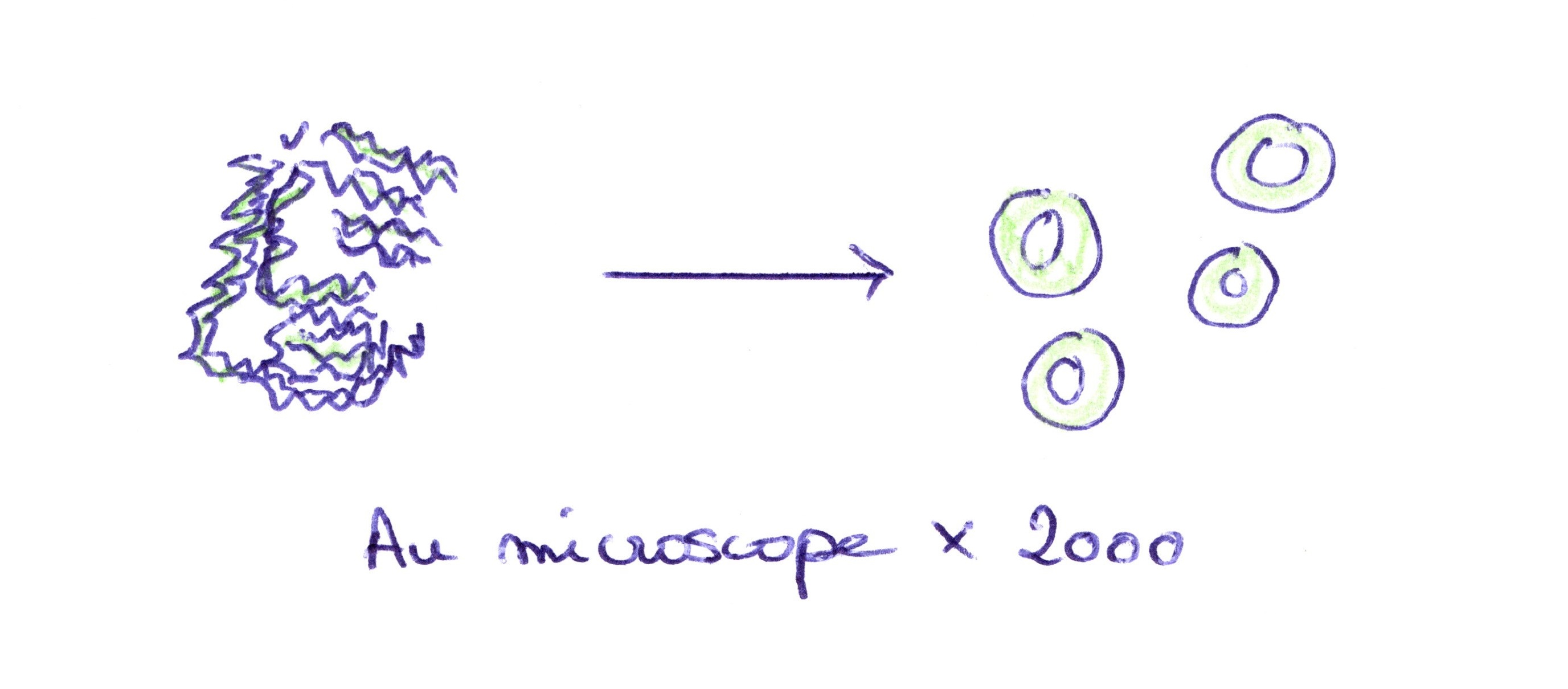

Au microscope, l'homogénat comporte des noyaux intacts, des mitochondries intactes, des microsomes….

Les microsomes sont des vésicules de calibre constant comportant une membrane issue principalement du réticulum endoplasmique. Les membranes sélectionnées se referment sur elle-même voir

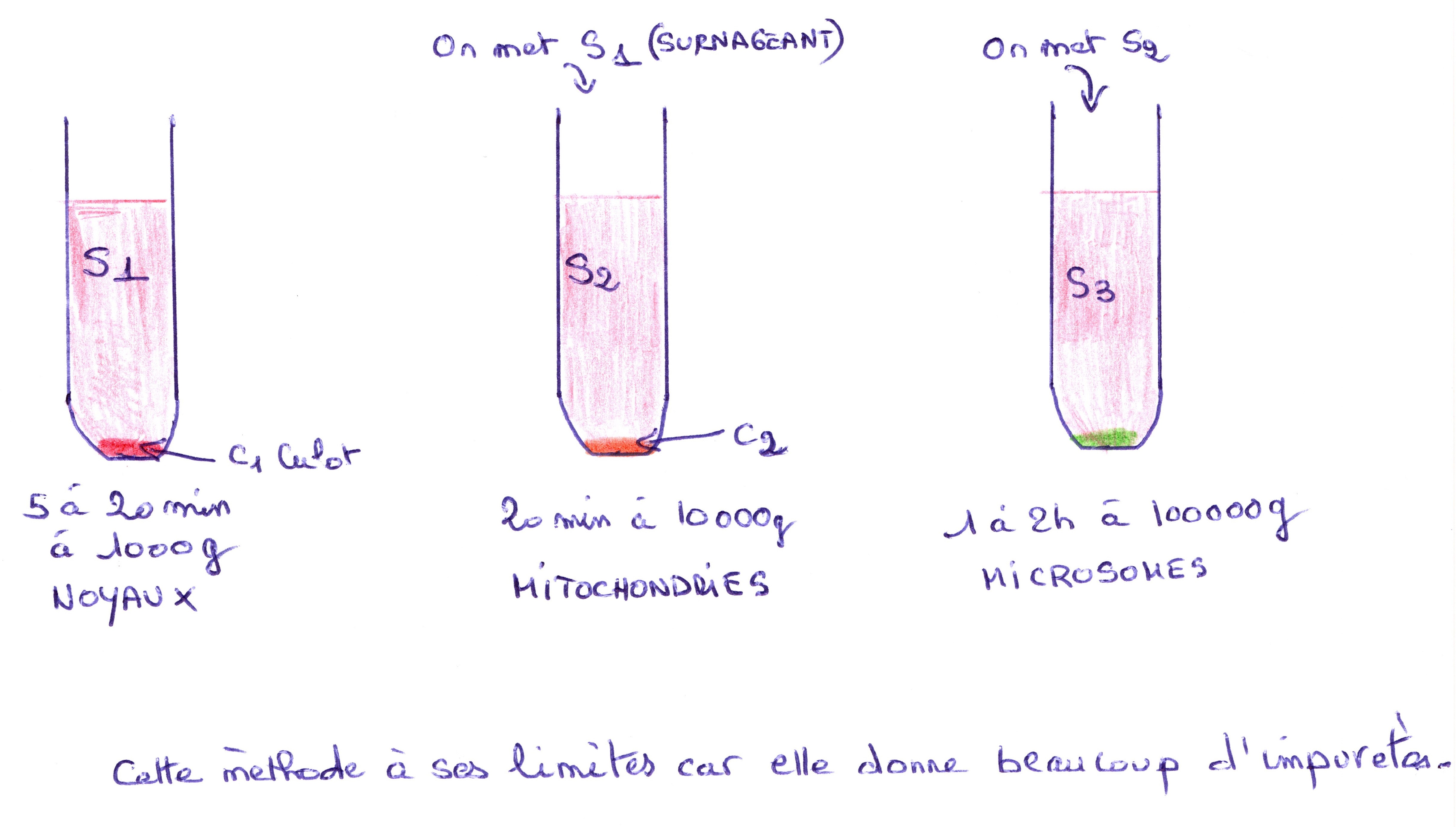

En centrifugeant, on augmente le poids apparent des organites, c'est la centrifugation différentielle.

exemple :

La force G augmente mais le temps également car les particules sont de plus en plus petites et de plus en plus sensibles à la viscosité du milieu.

cette méthode ne donne pas de fraction très pure car il y a présence de saccharose et plus la particule est petite et plus le rapport S/V est défavorable.

2/Méthode morphologique:

c'est une méthode structurale, elle étudie la forme des cellules par microscopie, toute la technique est dû à l'utilisation des appareils.

3/Méthode d'étude physique :

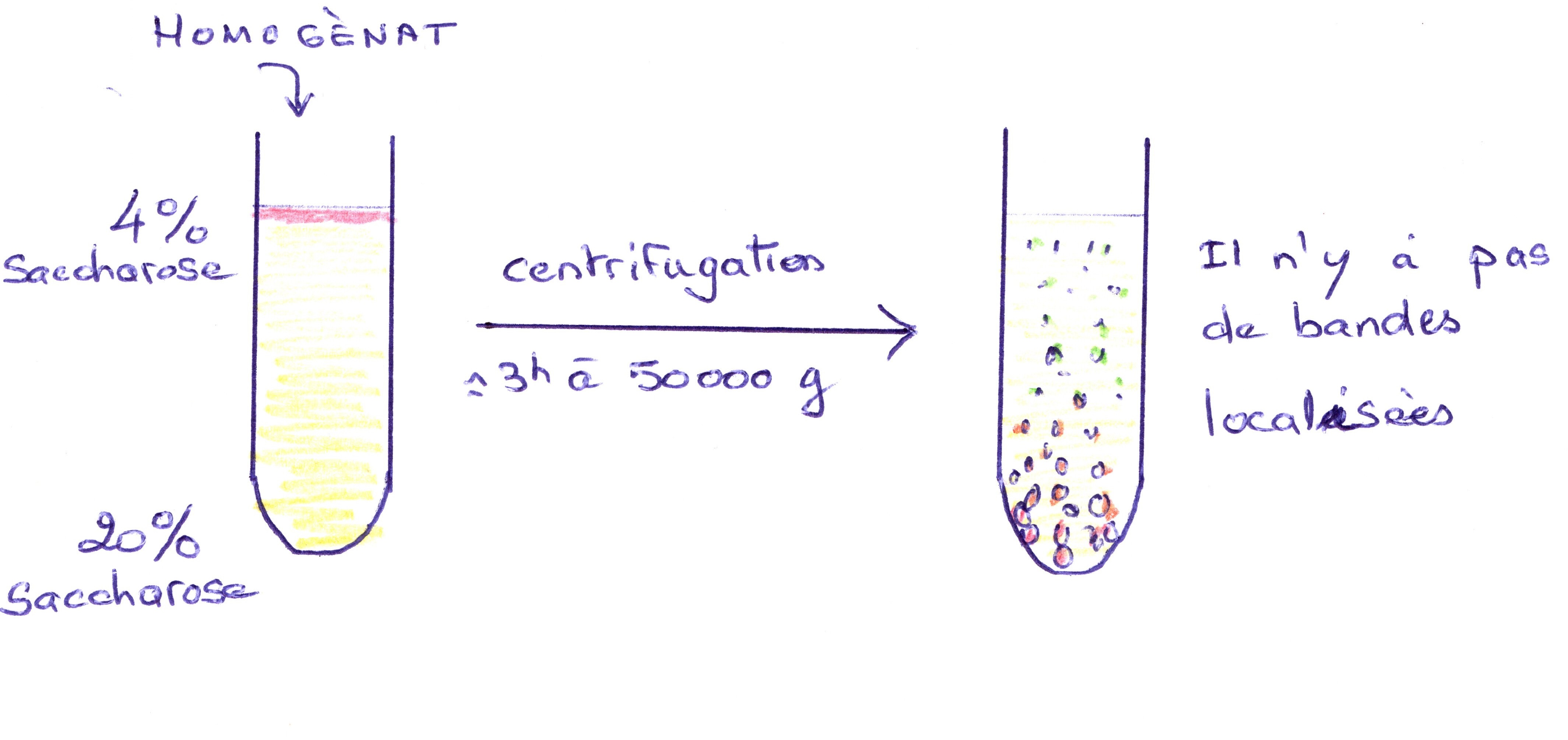

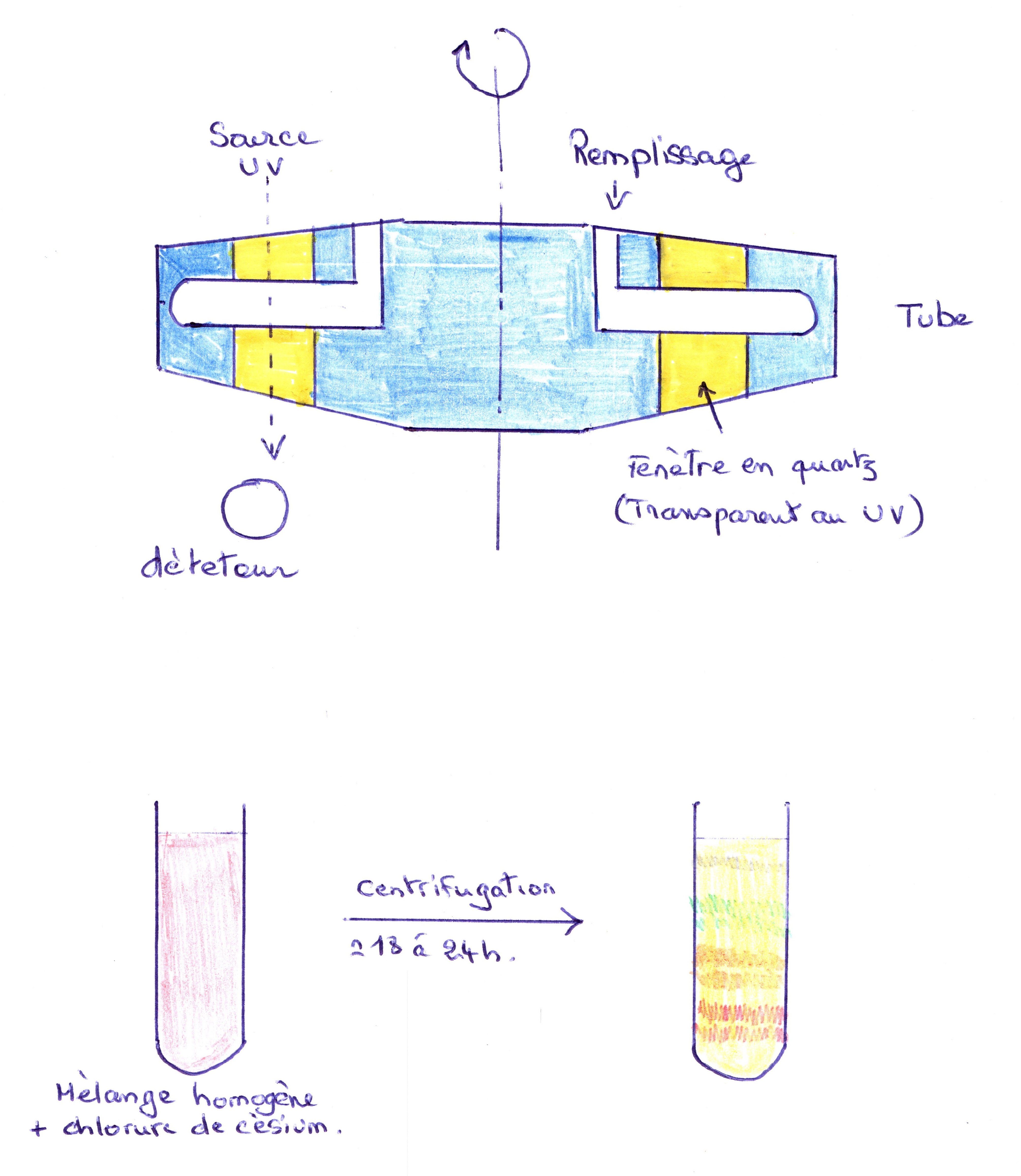

L'ultra centrifugation est utilisée, on ne fait pas varier la vitesse ni le volume mais il y a une variation de densité du milieu.

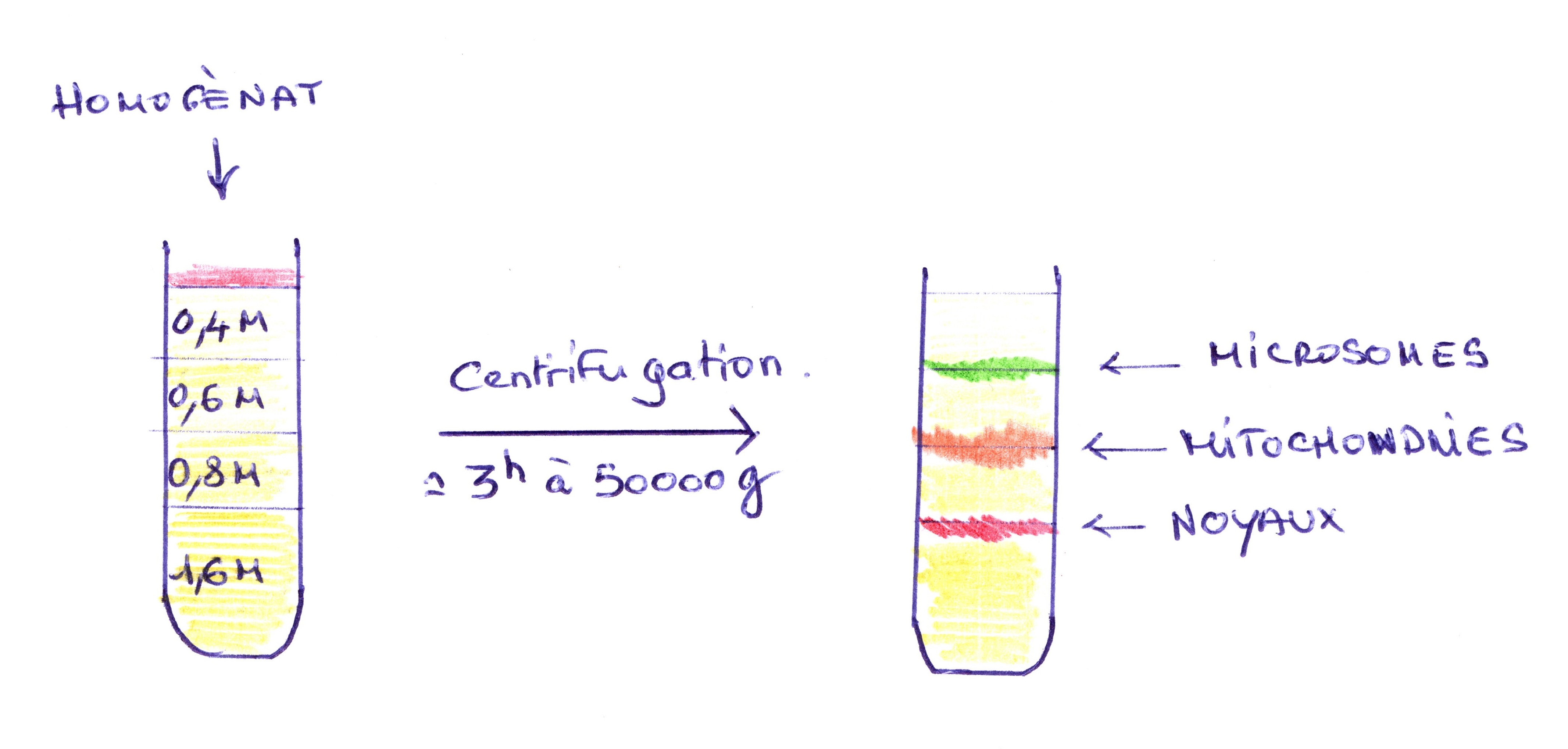

a/Gradient de densité préformé :

Il est obtenu en déposant dans un tube des couches de saccharose de concentrations différentes. Le résultat est plus pur que dans la centrifugation différentielle..

Il n'y a jamais équilibre entre la densité de la particule et la concentration en saccharose, c'est une méthode analytique simple qui demande peu de matériel cellulaire.

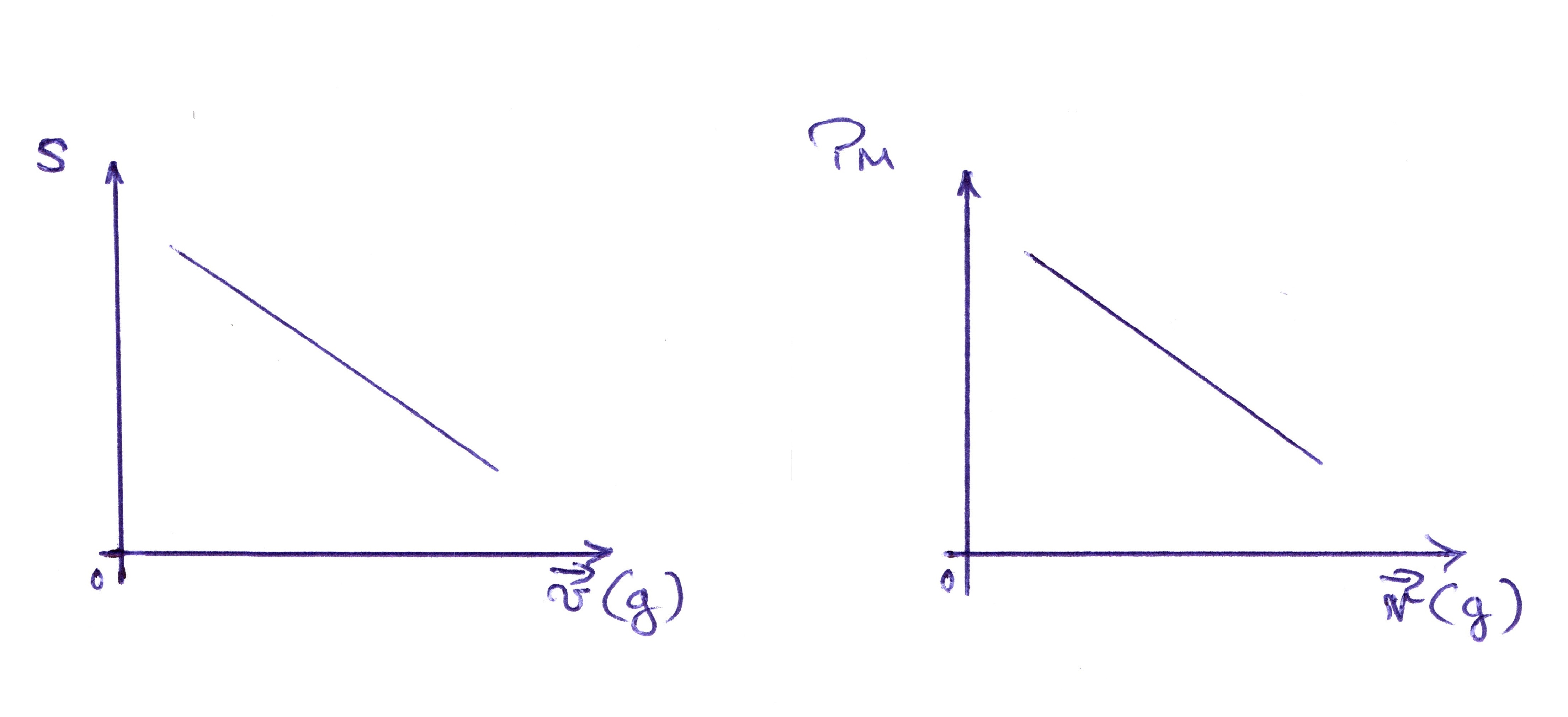

L'inconvénient de cette méthode c'est qu'il est difficile de déterminer la valeur de S (L'unité Svedberg ( S) reflète la vitesse de sédimentation d'un composant cellulaire en solution sous l'effet de la force de gravité. Ce coefficient de sédimentation est dépendant aussi bien du poids moléculaire que de la structure tridimensionnelle du composant) à cause de la variation de pression osmotique.

b: Gradient continue de séparation:

il n'y a pas d'équilibre de densité mais cela permet de calculer S.

Les éléments les plus petits sédimentent moins vite. On recueille les fractions par le fond du tube, en perçant celui-ci. Cette méthode donne une meilleure résolution et un coefficient de sédimentation qui dépend de la taille et de la forme de la particule point c'est une méthode non préparative mais résolutive et analytique.

c/Gradient de densité formée au cours de la centrifugation:

Il s'agit d'une méthode analytique. Le matériel cellulaire se répartit suivant un équilibre de densité, c'est la sédimentation à l'équilibre. Cette méthode est utilisée pour séparer des macromolécules, et permet de calculer le coefficient de sédimentation de ces macro molécules.

4/Méthode chimique:

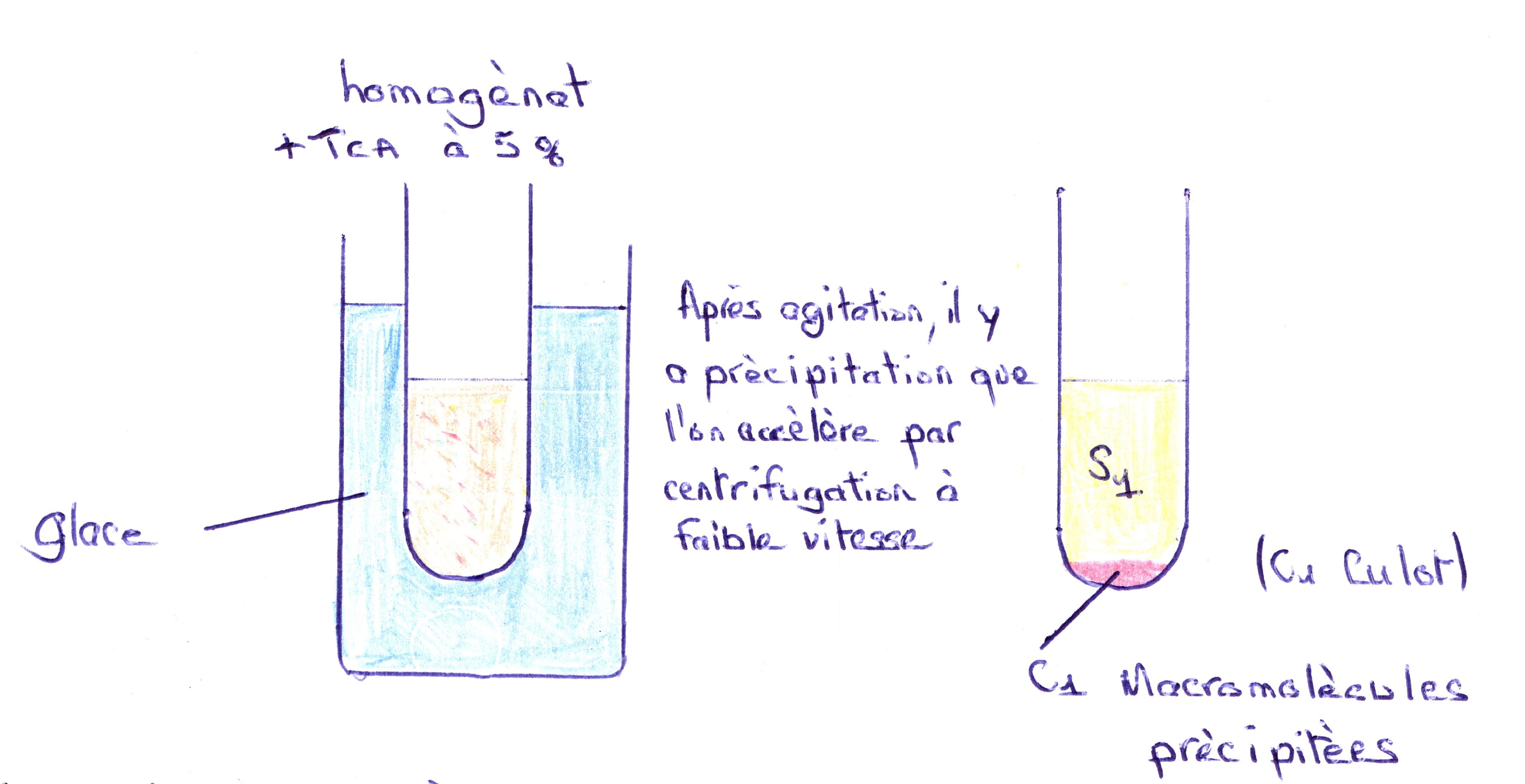

a/ fractionnement chimique:

Les propriétés de solubilité sont utilisées ; l'homogénat ou fraction subcellulaire est traité par un agent dénaturant : l'acide perchlorique ou trichloracétique à 5 % et à 0°C.

Le tube est ensuite décanté, le culot est resuspendu dans un solvant de corps gras : alcool + Ether.

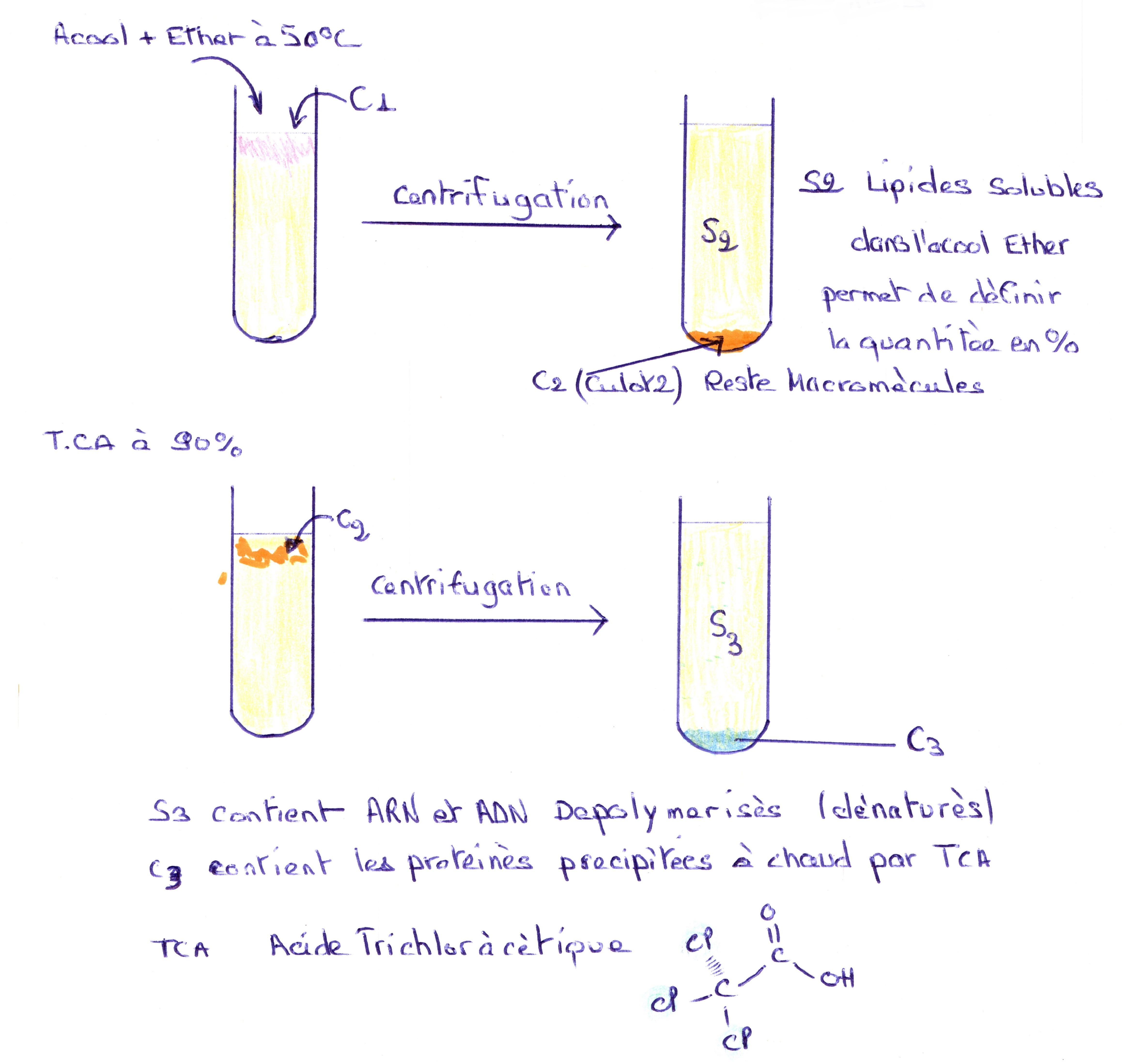

b/ Méthode d'analyse cytochimique :

c'est une méthode à la fois quantitative et analytique, qui donne des renseignements sur la structure et sa fonction localisée des organites cellulaires.

Exemple : utilisation d'une réaction mettant en évidence l'ADN d'une cellule avec la réaction de feulgen (hydrolyse ménagée par une solution d'HCl molaire) méthode cytophotométrique.

Pour cette mise en évidence il est nécessaire d'obtenir des coupes suffisamment minces pour que l'observation microscopique soit possible.

Le monochromateur permet de choisir une lumière de longueur d'onde déterminée et connue. Après différents étalonnages, on fait défiler la préparation et on enregistre par le détecteur des bandes d'absorption. mettre schéma permettant un par exemple de différencier les noyaux en phase G1 ou en phase S.

Autre exemple : méthode par précipitation, elle est surtout utilisée pour révéler la présence d'enzymes dans un tissu, comme l'ATPase dans le muscle.

ATPase

ATP —--------------------------> ADP = Pi

En fournissant de l'ATP, le phosphate inorganique s'accumule près de l'enzyme, avec du CA Cl2, on obtient un précipité de phosphate de calcium blanc, puis on ajoute en du Cl2CO on obtient du phosphate de CO, mais le contraste n'est encore insuffisant il faut ajouter du S(NH4)2 Qui va donner un précipité de sulfure de CO noir. On révèle ainsi l'activité enzymatiques, mais pas l'enzyme, ce qui permet sa localisation.

c/ Méthode autoradiographie

elle donne des renseignements sur le métabolisme de la cellule, et repose sur trois principes :

incorporation d'un précurseur radioactif (petite molécule incorporée dans une plus grande).

des techniques histologiques

une détection de la radioactivité, par technique photographique

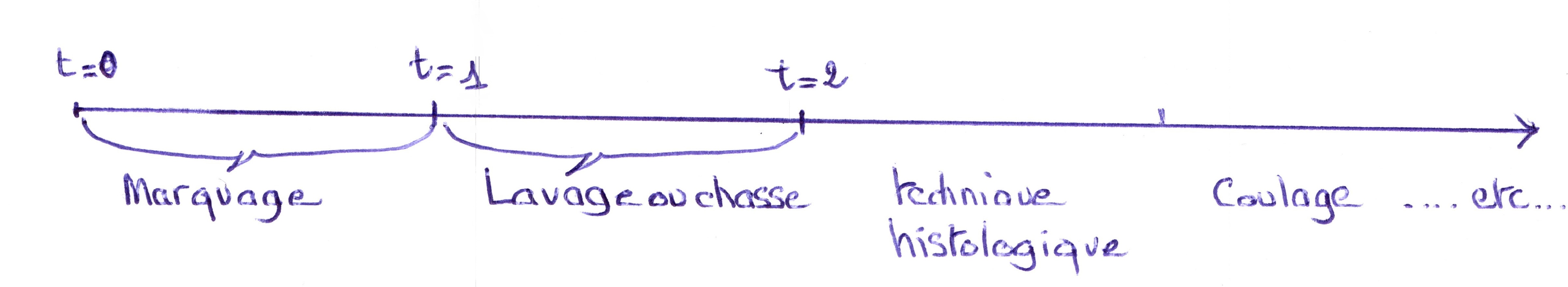

Protocole:

Temps = 0, les cellules sont mises en contact avec le précurseur radioactif c'est le marquage

Temps = 1, on effectue un lavage pour chasser le précurseur radioactif par un même précurseur non radioactif, c'est la dilution par un précurseur froid.

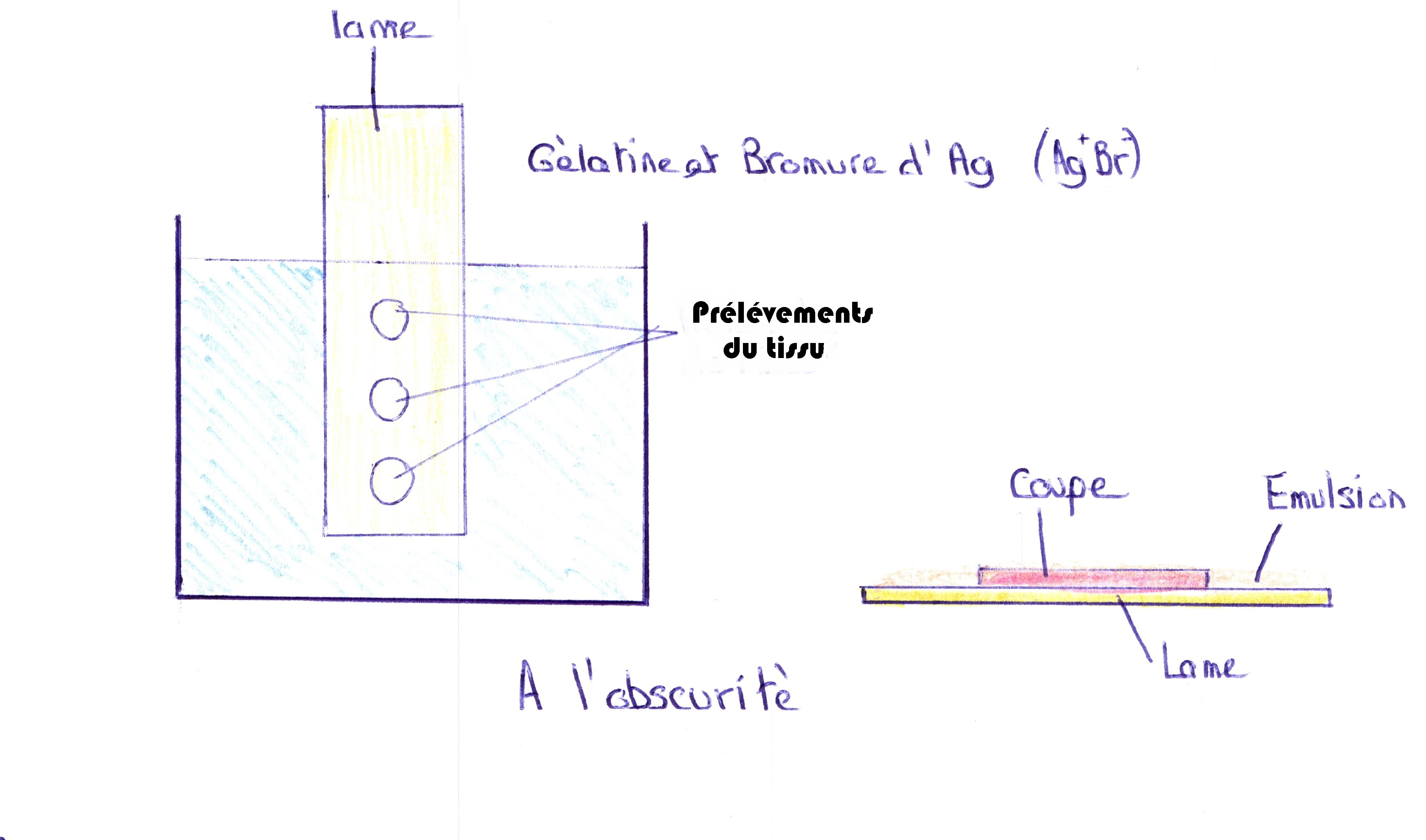

Temps = 2, la fixation joue deux rôles :

insolubilise les protéines

finit de laver le précurseur radioactif sont l'un solubilisés. après les coupes, on réhydrate la préparation, puis on coule une émulsion sensible à la radioactivité.

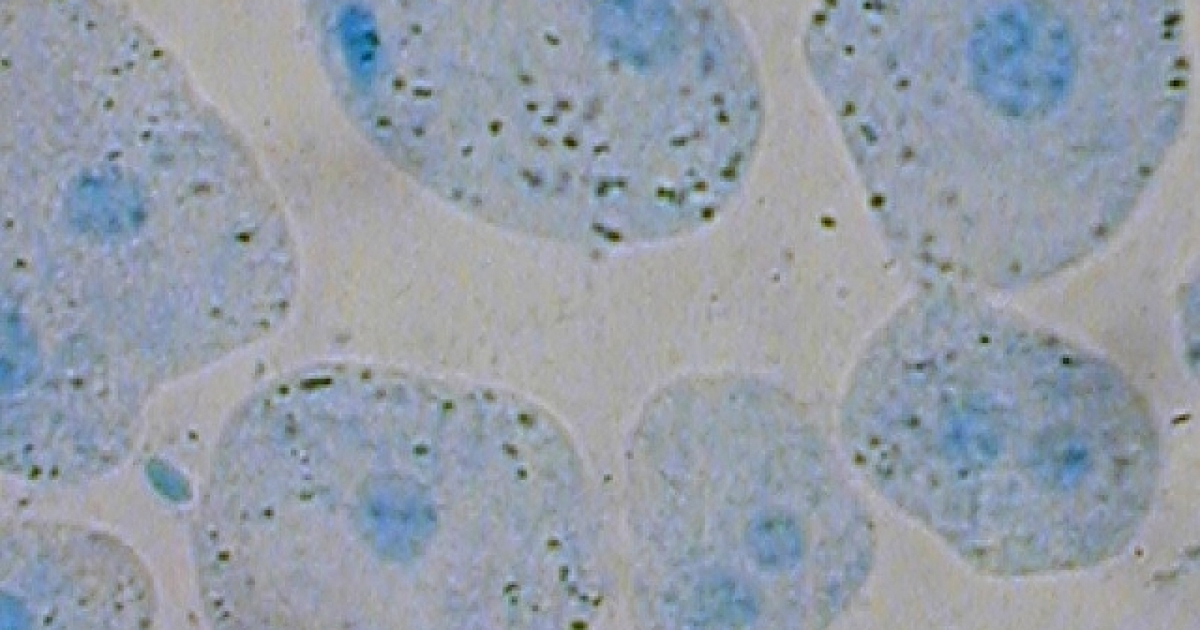

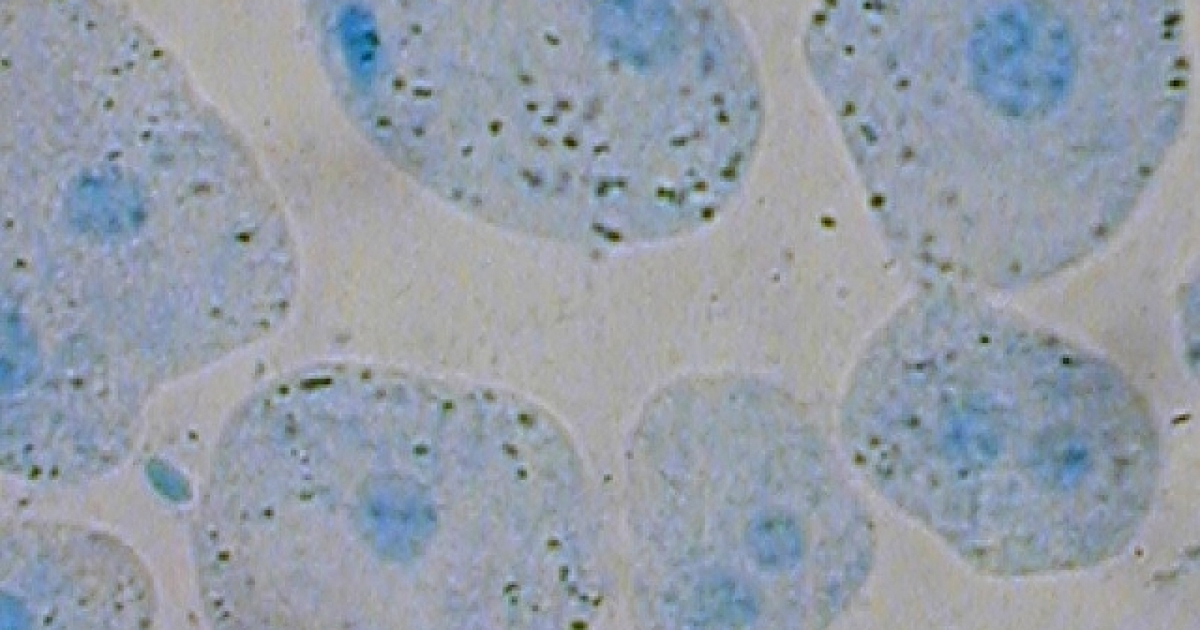

Temps = 3 il y a exposition pendant 10 jours à l'obscurité puis le développement et l'apparition de grains d'argent.

Pour étudier la synthèse protéique, le précurseur utilisé est souvent de la leucine H3 Les protéines fabriquées sont radioactives pendant le marquage. Pendant la chasse, les protéines qui continuent à être fabriquées ne sont plus radioactives. La détection s'effectue sur des protéines radioactives, on observe ainsi l'état instantané où les cellules sont tuées ; et ainsi plus la chasse est longue, plus on observe des protéines anciennement synthétisées.

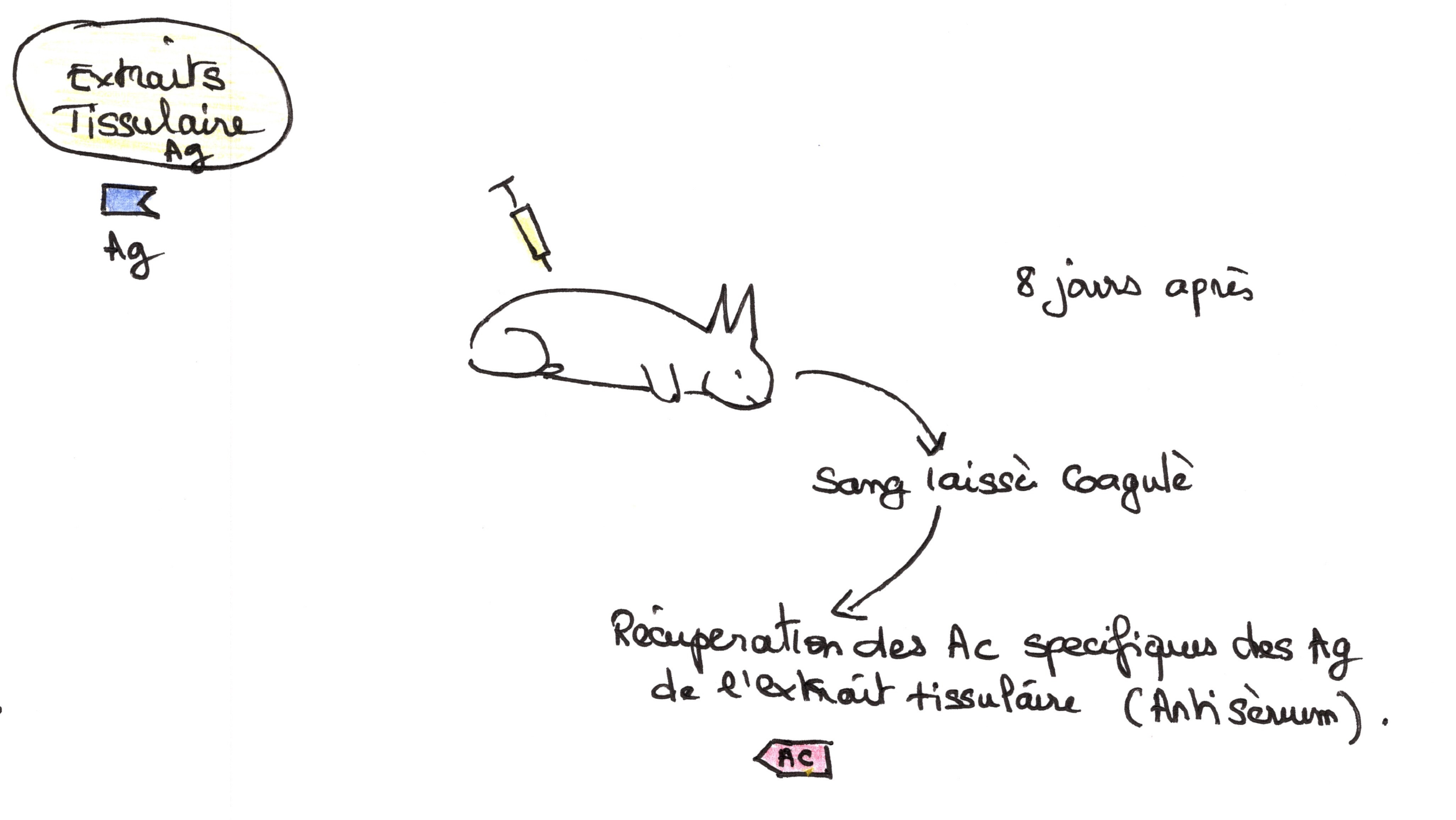

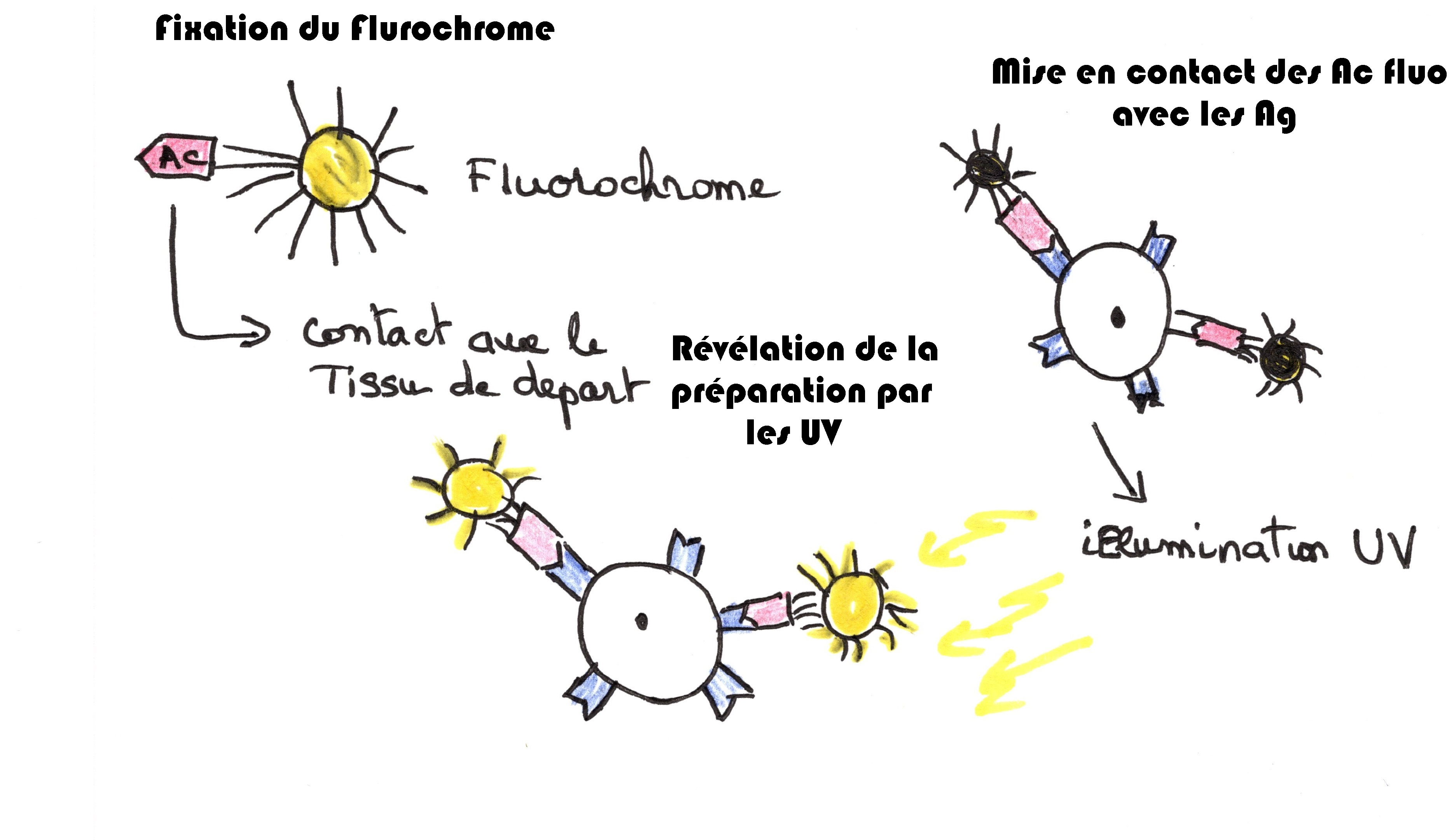

d/ Technique immuno chimique :

Elles utilisent la technique histologique qui préserve les structures cellulaires. Elles sont basées sur des réactions antigènes anticorps. L'antigène est cellulaire, c'est un antigène de surface. Il réagit avec un anticorps sérique.. L'antigène peut-être protéique, polysaccharidique, etc.. L'anticorps est lui toujours protéique.

La réaction antigène anticorps est très spécifique, la liaison qui lie l'anticorps et l'antigène est de type hydrogène.

On met en contact l'antigène avec le sérum, le complexe anticorps antigène formé peut-être révélé par plusieurs méthodes, exemple la fluorescence avec ultraviolet.

Cette méthode est très spécifique si on a préalablement purifié l'antigène pour former des anticorps..

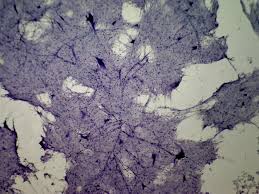

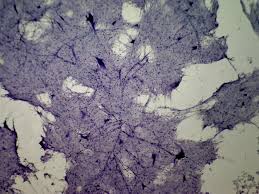

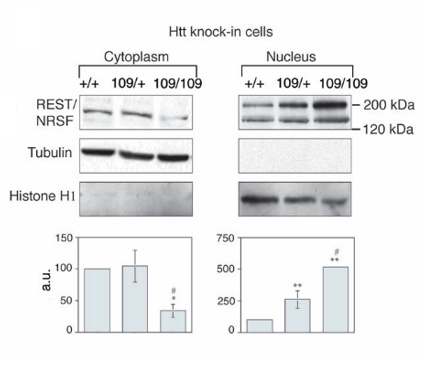

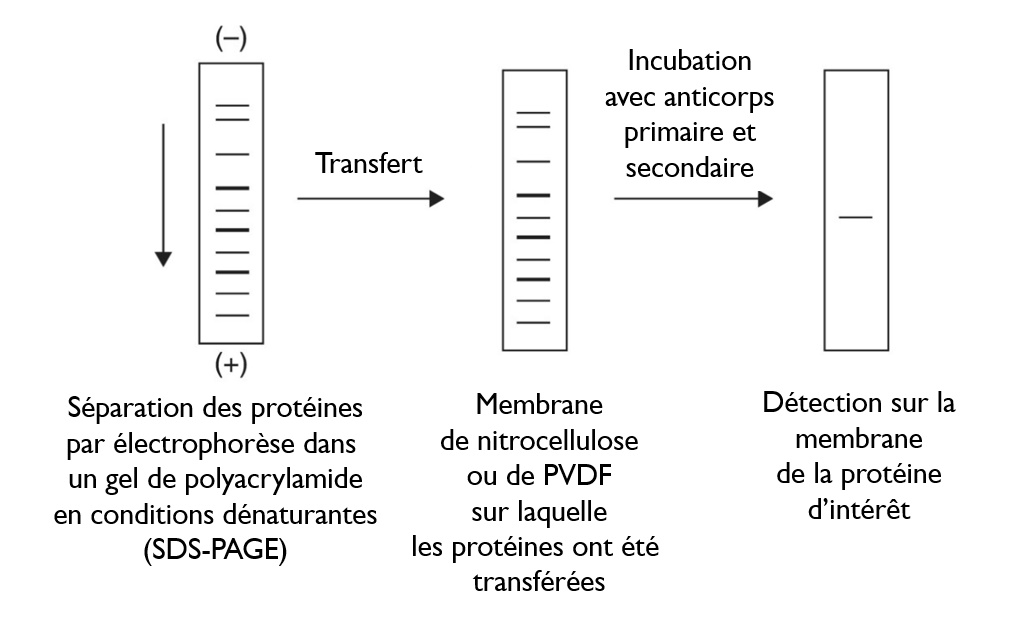

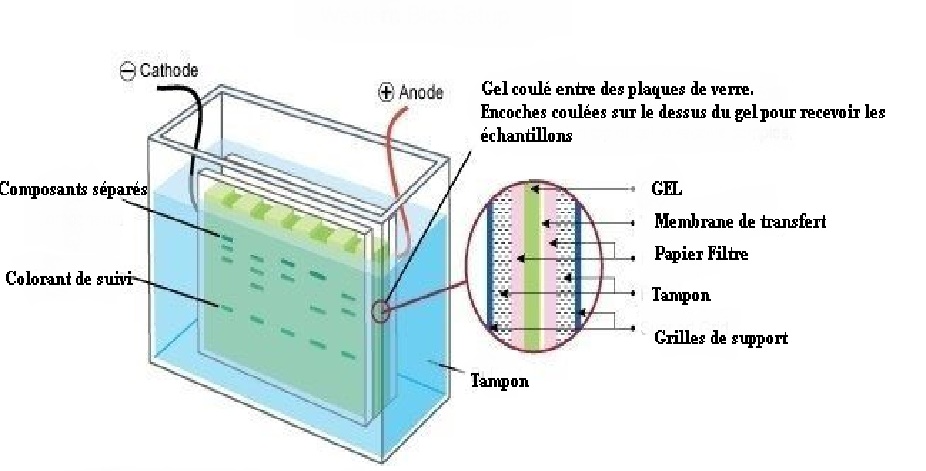

L'étude des fractions protéiques cytoplasmiques et nucléaires permettent de mettre en évidence certaines maladies. Par exemple, dans la suspicion de la maladie d'Hutchinson, on soumet des neurones sauvages (+) ou mutants pour le gène codant la hutchingtine (109) à un fractionnement cellulaire par centrifugation. Cette dernière permet de récupérer les noyaux dans le culot du tube à essai. Le cytoplasme se retrouve alors dans le surnageant. Ensuite, on effectue des extraits protéiques de ces deux fractions et on réalise ensuite une méthode de séparation des protéines selon leur taille dans un gel de transfert polyacrylamidique. Enfin, ce transfert est mis en contact avec une membrane spéciale pourvue d'anticorps spécifiques qui reconnaissent les protéines recherchées (protocole Western Blots) . Ici, les anticorps reconnaissent la protéine REST/NRSF, la tubuline (contrôle des fractions cytoplasmiques) et les Histone H1 (contrôle des fractions nucléaires). Dans la maladie de Hutchington, on constate que dans les neurones (+) mutants,, le REST/NRSF a une localisation nettement plus nucléaire que dans les neurones sauvages au détriment de la localisation cytoplasmique, ce qui confirme la pathologie. https://www.nature.com/articles/ng1219

L'électrophorèse des protéines est une méthode d'analyse d'un mélange de protéines. Les protéines ou protides sont plus ou moins chargés électriquement et en appliquant un courant électrique, les protéines vont migrer spécifiquement sur un gel à travers des pores en fonction de leur charge respective..

Protocole Western Blots:

La maladie de Hutchinson est une maladie héréditaire et rare. Les symptômes

sont une dégénérescence neurologique donnant d’importants troubles moteurs,

cognitifs et psychiatriques. La fin tragique est la perte d’autonomie puis

la mort. Le mort survient en moyenne entre vingt à trente ans après le début

des symptômes.

La

hutchingtine

(HTT)

est une protéine qui régule

l'organisation du cytosquelette durant la croissance axonale (voir plus loin

les organites tubulaires).

1/ Technique d'analyse de la cellule

5/ Appareil de Golgi ou Dictyosome

13/ Complément sur la méthodologie de recherche en biologie cellulaire